Storia, cultura e opinione pubblica nell'eta' contemporanea - Prof. Andrea Sangiovanni - a.a. 2024/2025

ATTENZIONE: i contenuti di questo corso sono relativi all'anno accademico 2024/2025

ATTENZIONE: i contenuti di questo corso sono relativi all'anno accademico 2024/2025

Schema della sezione

-

Sono professore associato in storia contemporanea.

I miei ambiti di ricerca sono molteplici: mi sono occupato di storia della stampa, uso pubblico della storia, rappresentazioni pubbliche di soggetti collettivi, immaginario collettivo e storia dei mass media.

Oltre a numerosi articoli e saggi, ho pubblicato diversi libri:

Oltre all'attività didattica e di ricerca ho collaborato con radio e televisioni in programmi di divulgazione storica.

L’obiettivo principale dell’insegnamento è l’analisi dei grandi processi storici del Novecento, prestando particolare attenzione alle loro dimensioni culturali nella sfera pubblica. Obiettivo del corso, dunque, non è tanto ripercorrere la storia evenemenziale quanto riflettere sull’interazione fra la dimensione fattuale e quella culturale, sottolineando la centralità della sfera pubblica della società novecentesca.

Qui di seguito trovi gli obiettivi del corso organizzati secondo gli indicatori di Dublino:

Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding)

Lo studente acquisirà una conoscenza di base degli eventi e dei processi che hanno caratterizzato la trasformazione degli assetti politici, sociali ed economici durante il XX secolo, con particolare riferimento alla storia italiana. Egli svilupperà una capacità di comprensione dell’interazione fra la sfera pubblica, le dinamiche culturali e i processi socio-politici ed economici nel corso della storia novecentesca.Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding)

Lo studente sarà in grado di applicare la comprensione delle dinamiche storiche e storico-culturali a contesti contemporanei. Egli sarà inoltre in grado di tradurre le proprie conoscenze e le proprie analisi con un linguaggio adeguato a pubblici differenti, con argomentazioni coerenti e mostrando una capacità di analisi delle differenti fonti.Autonomia di giudizio (making judgements)

Lo studente svilupperà una capacità di analizzare criticamente testi e fonti, mettendo in relazione conoscenza del passato e comprensione del presente attraverso un’analisi complessa che metta in relazione i processi storico-socio-economici con quelli culturali all’interno delle dinamiche tipiche della sfera pubblica.Abilità comunicative (communication skills)

Lo studente saprà comunicare le proprie analisi attraverso un linguaggio adeguato a pubblici specialistici e non, adottando anche forme comunicative non testuali. Queste abilità comunicative verranno sviluppate attraverso discussioni in classe, esercitazioni e presentazioni.Capacità di apprendimento (learning skills)

Il corso favorirà lo sviluppo di un apprendimento autonomo, attraverso l’uso di testi e risorse audiovisive, anche digitali. Saranno guidati a costruire percorsi di apprendimento autonomi, con un’adeguata capacità di ricerca delle fonti e di una loro comprensione critica.

Salvatore Lupo, Angelo Ventrone, L’età contemporanea, MondadoriPer la preparazione dell'esame è richiesto lo studio approfondito dei seguenti capitoli: 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 31.

Tuttavia è caldamente consigliata per una migliore comprensione dei processi almeno la lettura integrale delle parti seconda e terza del manuale

Inoltre gli studenti dovranno analizzare criticamente le seguenti coppie di film (o serie) e libro, o in forma testuale (attraverso un breve saggio) o in forma di presentazione/analisi orale davanti alla classe, secondo un calendario che stabiliremo a lezione:

Antonio Scurati, M. Il figlio del secolo

F. Fellini, Amarcord

Nicoletta Verna, Giorni di Vetro

E. Scola, Una giornata particolare

Beppe Fenoglio, Il partigiano Johnny

R. Rossellini, Roma città aperta

Cesare Pavese, La casa in collina

R. Rossellini, Paisà

Luciano Bianciardi, La vita agra

Dino Risi, Il sorpasso

Nanni Balestrini, Vogliamo tutto!

Bernardo Bertolucci, The dreamers

Antonio Pennacchi, Il fasciocomunista

Marco Bellocchio, Sbatti il mostro in prima pagina

Luigi Rastello, Piove all’insù

Guido Chiesa, Lavorare con lentezza

Andrea Pazienza, Zanardi

Marco Tullio Giordana, La meglio gioventù

Tondelli, Altri Libertini

Federico Fellini, Ginger e Fred

Testi e materiali per approfondire sono indicate nelle singole sezioni dell'elearning. In ogni caso, se qualcuno di voi volesse approfondire un tema specifico, possiamo individuare insieme i testi (anche audiovisivi, nel caso) utili alle singole necessità

Non sono previste prove intermedie di tipo valutativo. Gli studenti, però, possono scegliere se fare la discussione analitico/critica dei prodotti culturali (romanzo + film/serie) con una presentazione in aula.

Se dovessero emergere necessità specifiche durante il corso, sono disponibile a discutere sull'eventuale possibilità di fare dei test intermedi che vi aiutino nella preparazione dell'esame

-

L'obiettivo di questo corso è raccontare la storia del Novecento mettendo in relazione i grandi processi con la cultura diffusa e la sfera pubblica. Al centro delle lezioni, dunque, si sarà questo rapporto triangolare tra la sfera pubblica - e il modo in cui si manifestano le opinioni al suo interno -, le culture diffuse (con un'attenzione particolare alla cultura di massa, tipica del Novecento), e i grandi processi storici.

E' utile quindi che gli studenti che frequenteranno il corso abbiano una conoscenza di base della storia del Novecento e che si lascino incuriosire dalle molte forme della cultura di massa e popolare, dal cinema ai fumetti, dalla letteratura alla musica pop.

Le lezioni saranno articolate in due moduli più un'introduzione. I due moduli esploreranno due periodi della storia italiana, contestualizzandoli all'interno dei grandi processi internazionali.

Introduzione:

nelle prime lezioni si affronteranno le questioni di base: cos'è la storia contemporanea, perché il Novecento, cos'è la storia culturale, di cosa parliamo quando parliamo di sfera pubblica e cosa c'entra con l'opinione pubblica. Ma anche: quali sono le fonti per la storia del Novecento e come si usano? I media e i loro prodotti possono essere fonti per la storia, o sono solo testimoni e narratori? E, se sono fonti, come si usano?

Modulo 1: Il fascismo in Italia

Nel primo modulo si analizzerà il fascismo italiano, a partire dalla rottura della Prima guerra mondiale. Del fascismo si esploreranno sia i processi storici che portano alla sua nascita, affermazione e caduta, sia le culture che lo sostengono, sia il modo in cui il fascismo prova a costruire una propria cultura di massa.

Modulo 2: L'Italia tra due miracoli, dagli anni Sessanta agli anni Ottanta

Il secondo modulo analizzerà la storia italiana dagli anni Sessanta agli anni Ottanta, ovvero dal "boom" al "secondo miracolo economico", con particolare attenzione alle culture diffuse. I temi saranno molti: dal cambiamento antropologico del "boom" al terrorismo, dal Sessantotto al Settantasette, fino all'Italia "da bere" degli anni Ottanta e all'emersione dei primi segnali della crisi dei partiti e dell'antipolitica.

-

Qui trovate una guida alla realizzazione dell'analisi critica del romanzo e del film.

Il testo che dovrete produrre dovrà essere al massimo di 20.000 battute. Se preferite, potete realizzare la vostra analisi con un altro formato: un video, un audio, un documento visuale (per esempio una presentazione). L'importante è che, in ogni caso, siano seguite le indicazioni della guida.

-

-

Nella prima settimana ci dedicheremo ad introdurre il corso e i suoi temi principali, ovvero il rapporto fra storia, cultura e opinione pubblica.

Nella prima settimana ci dedicheremo ad introdurre il corso e i suoi temi principali, ovvero il rapporto fra storia, cultura e opinione pubblica.Partiremo dall'oggi, per cercare di capire cosa intendiamo oggi per opinione pubblica e quali caratteristiche essa abbia, e poi vedere com'era nel Novecento, com'era nata e con quali strumenti si è venuta formando nel corso del "secolo breve".

Inoltre, poiché dedicheremo lo studio al Novecento, dedicheremo una lezione a capire cosa significa studiare il Novecento e con quali fonti lo si fa. E, per comprendere le differenze con l'Ottocento, dedicheremo un po' di spazio ad individuarne alcuni dei tratti caratteristici.

Infine, poiché durante il corso useremo molte fonti audiovisive, sonore e mediali, dedicheremo un po' di tempo a vedere come esse nascano e si sviluppino proprio tra Otto e Novecento.

-

Qui trovate le slide della lezione introduttiva, leggermente modificate

-

Qui trovate un podcast intitolato Dentro la storia, realizzato da Peppino Ortoleva per la Fondazione Dalmine.

Qui trovate un podcast intitolato Dentro la storia, realizzato da Peppino Ortoleva per la Fondazione Dalmine.Nel podcast troverete una riflessione su che cos'è la storia, che ruolo ha oggi e come si fa: sono puntate agili, ricche di spunti e molto interessanti, che vi possono aiutare ad orientarvi in una disciplina che molti ritengono noiosa o addirittura inutile.

-

-

Il primo gruppo di lezioni sarà dedicato al fascismo, dalla sua nascita alla sua caduta. Ne esploreremo la vicenda storica, ma anche il modo in cui dagli anni Venti agli anni Quaranta in Italia si cerca di costruire una sfera pubblica totalitaria, pensata come una sorta di bolla comunicativa chiusa, completamente controllata dal potere politico. Un esperimento che non funzionerà del tutto.

Il primo gruppo di lezioni sarà dedicato al fascismo, dalla sua nascita alla sua caduta. Ne esploreremo la vicenda storica, ma anche il modo in cui dagli anni Venti agli anni Quaranta in Italia si cerca di costruire una sfera pubblica totalitaria, pensata come una sorta di bolla comunicativa chiusa, completamente controllata dal potere politico. Un esperimento che non funzionerà del tutto. Il percorso non inizierà dal 1919, ma dal 1914, dalla Prima guerra mondiale, evento periodizzante per l'intero Novecento e che ha un ruolo essenziale anche nel porre le condizioni necessarie per la nascita e lo sviluppo del primo fascismo.

Nelle successive lezioni, poi, ripercorreremo:

- La nascita del fascismo e gli anni Venti

- Il fascismo degli anni Trenta

- Il fascismo coloniale e la costruzione del razzismo italiano

- Gli anni della Seconda guerra mondiale e il crollo del fascismo

- Gli anni della guerra civile

Ad ognuna di queste lezioni sarà dedicata una scheda, con suggerimenti di lettura e di visione, oltre che le slide.

-

Il percorso dedicato al Fascismo inizia dalla Prima guerra mondiale, evento periodizzante e inaugurale del Novecento.

Per quanto - ovviamente - non sia direttamente causa del Fascismo, la Prima guerra mondiale provoca un cambiamento culturale profondissimo ed è in questo clima che nasce il movimento dei fasci di combattimento. Più in generale, come ha sottolineato Hobsbawm, tutte le rivoluzioni del primo Novecento nascono nel crogiuolo della Prima guerra mondiale, da quella russa, uno dei motori della quale fu proprio la fine del conflitto, a quella italiana, con la nascita dei fascismo, a quella tedesca, con la creazione di un ambiente culturale in cui dominavano risentimento e volontà di rivincita, sentimenti che saranno facilmente messi a frutto dal nazismo.

Inoltre, questa lezione serve a ricordare che, pur essendo dedicato ad alcuni periodi specifici della storia italiana, questo corso colloca la vicenda italiana sempre all'interno di un contesto più grande e la mette in relazione ad altre storie nazionali.

Approfondimenti

Sulla Prima guerra mondiale esistono biblioteche sterminate, quindi chiunque potrà trovare un testo utile alle proprie curiosità. Qui mi limito a suggerire qualche libro che mi sembra utile per affrontare la dimensione culturale:

.

.  .

. Ci sono naturalmente anche moltissimi film.

Anche in questo caso, ve ne indico solo alcuni, che possono essere utili per approfondire alcuni aspetti particolari:

.

.

. .

-

Qui trovate le slide utilizzate a lezione, che possono servirvi da guida nello studio ma non sostituiscono il manuale. Le ho messe in formato pdf per rendere più agevole la consultazione

-

-

Qui trovate un documentario interattivo realizzato dal Guardian, con uno sguardo più internazionale di quello della Rai e una diversa impostazione narrativa

-

Una grande raccolta di documenti sulla Prima guerra mondiale

-

-

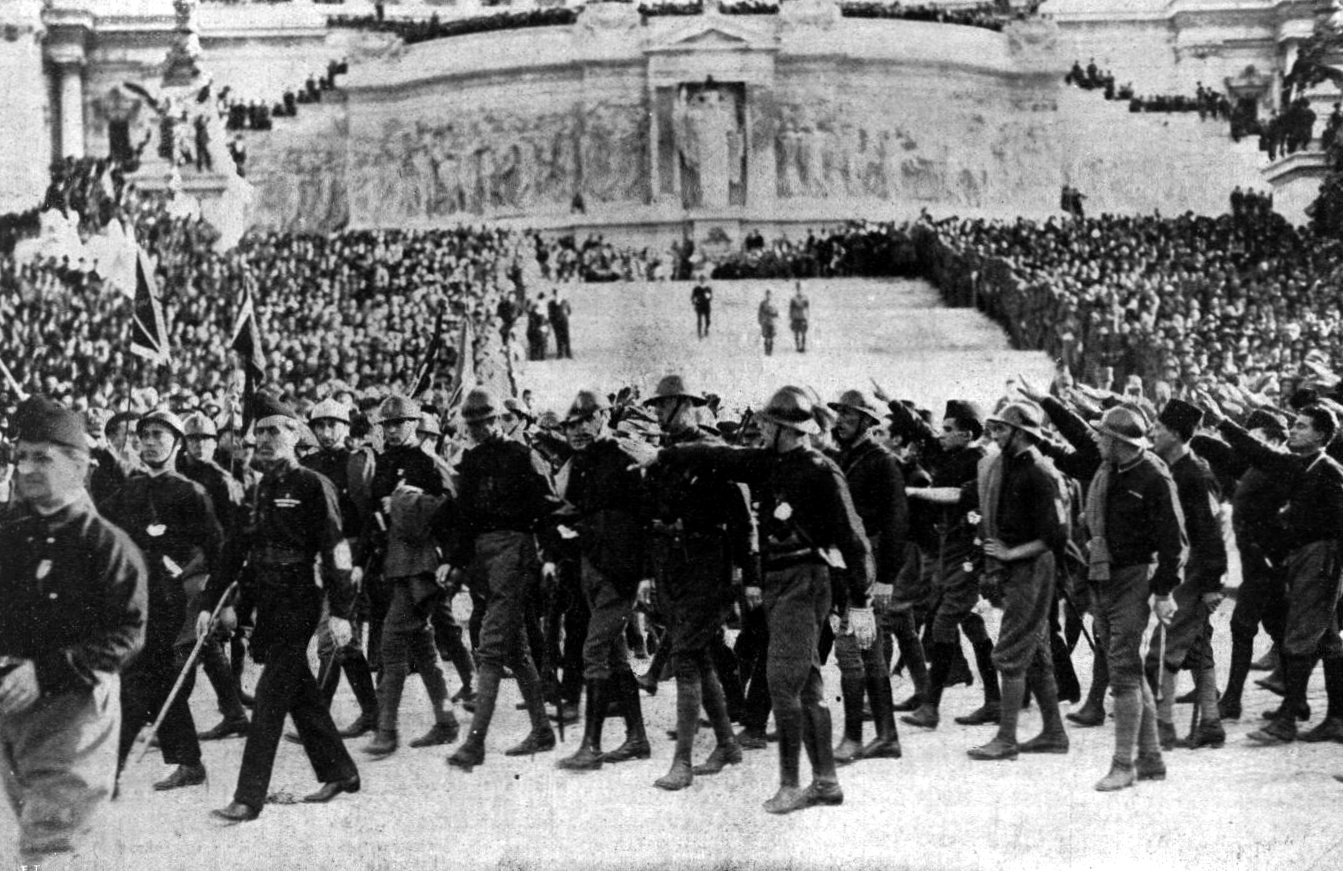

In questa lezione iniziamo a parlare del Fascismo e affrontiamo la sua fase iniziale, dalla nascita nel 1919 fino alla svolta totalitaria del 1924-1925.

In questa lezione iniziamo a parlare del Fascismo e affrontiamo la sua fase iniziale, dalla nascita nel 1919 fino alla svolta totalitaria del 1924-1925.Ci soffermiamo anche sul modo in cui sin dall'inizio il Fascismo inizia a costruire un sistema mediale controllato e totalitario e sugli sforzi del regime di costruire una politica culturale che plasmi gli italiani.

Approfondimenti

Nel 1962, in piena stagione della "commedia all'italiana", Dino Risi realizza un film Ugo Tognazzi e Vittorio Gassmann intitolato La marcia su Roma, riprendendo un po' gli stilemi de La grande guerra.

Quest'altro, invece, è Camicia nera di Gioacchino Forzano, film di propaganda che doveva uscire nel 1932, in occasione del decennale, ma, per traversie varie, arriva nelle sale l'anno successivo: pur essendo un film molto criticabile dal punto di vista cinematografico, è interessante perché mostra il punto di vista interno del fascismo.

Un altro documento di propaganda molto interessante è A noi, acquisito dall'Istituto Luce ma realizzato prima della sua nascita nel 1923. Si tratta del racconto "ufficiale" (ovvero dal punto di vista del PNF) della marcia su Roma. Lo trovate seguendo il link.

Per chi volesse approfondire con una lettura, infine, vi suggerisco Giulia Albanese, La marcia su Roma, Laterza 2006, un testo agile e appassionante.

Per chi volesse approfondire con una lettura, infine, vi suggerisco Giulia Albanese, La marcia su Roma, Laterza 2006, un testo agile e appassionante.Per chi ama i podcast, invece, vi suggerisco l'ascolto di questo lavoro di Chora Media e dell'Istituto Parri intitolato Hai presente la Marcia su Roma che trovate qui

-

Qui trovate le slide della lezione, in formato pdf

-

Qui trovate una straordinaria inchiesta televisiva di Sergio Zavoli sulla nascita del fascismo. Il programma è del 1972 e si è avvalso della collaborazione di molti autorevoli storici per la sua realizzazione. Ma, soprattutto, offre l'occasione per ascoltare molti dei testimoni degli anni iniziali del fascismo.

-

-

Questa lezione è dedicata al Fascismo negli anni Trenta, il decennio della sua piena affermazione e, allo stesso tempo, della trasformazione delle sue politiche.

Sono gli anni che sono stati definiti - non senza polemiche - del "consenso": il decennio in cui l'irregimentazione del popolo da parte del regime e la pedagogia totalitaria si fanno più forti e pervasive; anni di grande sviluppo dell'industria culturale che - ovviamente - è usata a fini propagandistici interni da parte del fascismo ma che, allo stesso tempo, introduce nella mentalità collettiva alcuni elementi dissonanti con i modelli del regime.

Inoltre, sono gli anni in cui il fascismo dispiega la propria politica espansionista e nazionalista con l'attacco all'Etiopia, che porterà anche ad un cambiamento della politica delle alleanze, avvicinandola al Terzo Reich.

E, infine, sono gli anni che portano alla Seconda guerra mondiale, con la partecipazione alla guerra civile spagnola, ma anche con gli accordi di Monaco.

Nell'esaminarli, ci soffermeremo a lungo sulla nascente industria culturale di massa e sulle sue ambiguità, ma anche sulle forme propagandistiche del regime, utili a capire come si costruisce e orienta l'opinione pubblica in un sistema totalitario.

-

Questa lezione è dedicata ad una delle dinamiche culturali che si producono negli anni Trenta: la progressiva centralità del tema della "razza" all'interno del discorso pubblico italiano, fino ad arrivare alle leggi razziali del 1938.

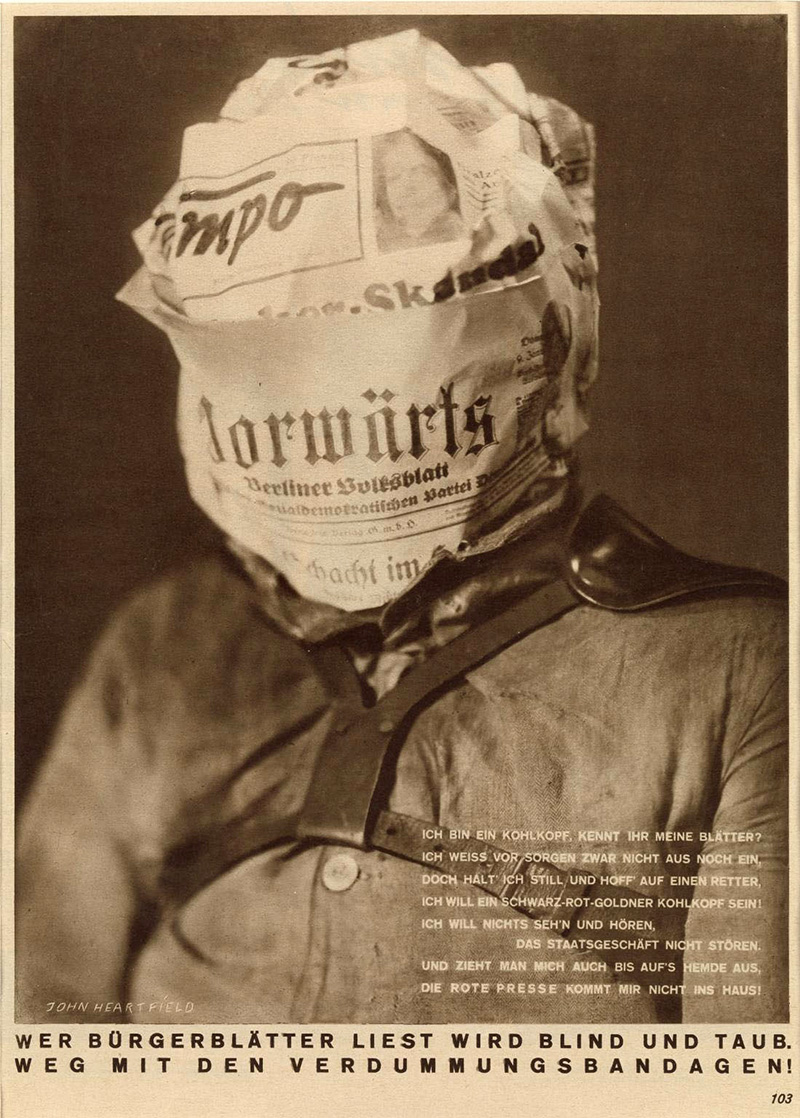

Questa lezione è dedicata ad una delle dinamiche culturali che si producono negli anni Trenta: la progressiva centralità del tema della "razza" all'interno del discorso pubblico italiano, fino ad arrivare alle leggi razziali del 1938. Inevitabile è il confronto internazionale con quanto accade nel Terzo Reich, non solo per individuarne le similitudini, ma anche - e soprattutto - il definirsi di un discorso razzista italiano originale e autonomo rispetto a quello nazista.

Come appare chiaro anche da questa immagine "innocente" (solo apparentemente, perché anzi descrive la pervasività di un modello razzista nella cultura diffusa degli anni Trenta in Italia), il punto di partenza del razzismo all'italiana è la campagna d'Etiopia, che rinforza quella visione colonialista - e intimamente razzista - che si era andata sviluppando già con la conquista della Libia.

Nel corso della lezione, quindi, risaliremo alle origini culturali del razzismo europeo, analizzeremo la sua diffusione anche in rapporto alle culture nazionaliste, ne esamineremo le spiegazioni "scientifiche", e vedremo come questi modelli culturali di trasformano in politiche discriminatorie e segregazioniste, fino a sfociare nella persecuzione delle leggi razziali.

-

Qui trovate il link allo spettacolo teatrale di Marco Paolini intitolato Ausmerzen, vite indegne di essere vissute. Lo spettacolo racconta la vicenda dell'Aktion T4, il piano nazista di eliminazione dei disabili. Aiuta a capire la pervasività del progetto razziale che sta alla base del Terzo Reich e, allo stesso tempo, rimanda alla perversione della logica scientifica e scientista che sta alla base di una parte del progetto razziale.

Per saperne di più, qui c'è la scheda dello spettacolo, con alcune note dell'autore. -

Qui trovate materiali utili ad approfondire la questione della razza all'interno del colonialismo italiano. Si tratta di un articolo di Novecento.org, una rivista di didattica della storia. Accanto ad una analisi sintetica del fenomeno, trovate anche delle fonti, e una bibliografia essenziale.

Qui ci sono altri materiali utili ad approfondire: è una mostra virtuale dell'INDIRE (Istituto Nazionale Documentazione Innovazione Ricerca Educativa) con molti testi scolastici, particolarmente utili per capire la pervasività del discorso razziale e razzista.

-

Punto d'uscita dalla guerra civile europea in cui il continente era entrato con il 1914, la Seconda guerra mondiale ha delle caratteristiche che la differenziano profondamente dalla Prima. Dal ruolo svolto dall'ideologia alla Shoah, dalla "guerra ai civili" alla resistenza, per non citarne che alcune, esse saranno analizzate nelle lezioni dedicate al secondo conflitto mondiale. Come sempre dedicheremo particolare attenzione anche agli aspetti iconografici e al ruolo che in essa hanno svolto gli strumenti della comunicazione di massa, entrambi ben riassunti dall'immagine qui accanto, scattata da Robert Capa durante lo sbarco in Normandia e pubblicata da Life.

Parleremo anche della specifica situazione italiana tra il 1943 e il 1945 e collegheremo le vicende della Shoah a quanto detto a proposito delle politiche razziali.Approfondimenti

I testi per approfondire i temi di queste lezioni sono moltissimi. Mi limito a ricordarvi quelli che ho citato a lezione.

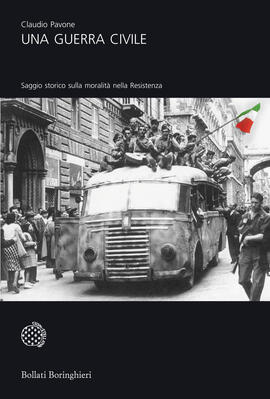

Sulla Resistenza, è imprescindibile Claudio Pavone, Una guerra civile. Saggio sulla moralità nella Resistenza, Bollati Boringhieri, 1994

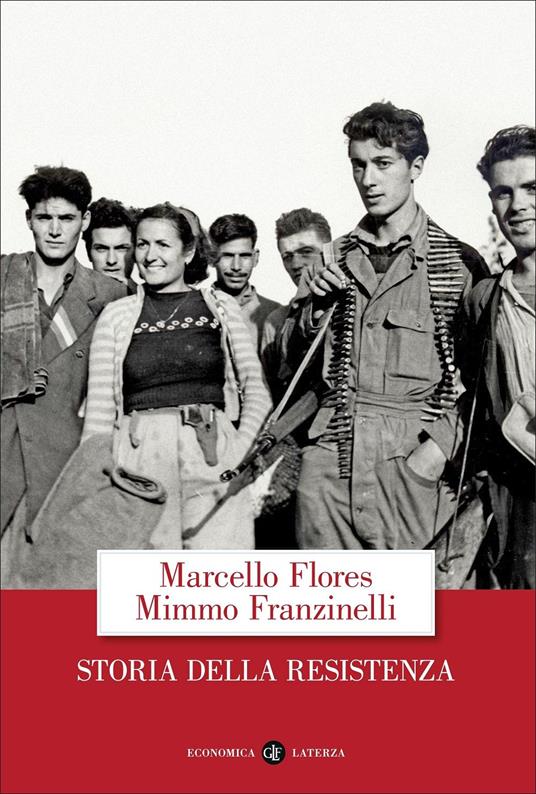

Recentemente è stato tentato un lavoro di sintesi molto agile, nonostante la mole. Si tratta di Marcello Flores, Mimmo Franzinelli, Storia della Resistenza, Laterza 2019.

Suggestivo è anche Paolo Pezzino, Andare per luoghi della Resistenza, Il Mulino 2025 che ripercorre i luoghi della resistenza - facendo allo stesso tempo il punto sulle ricerche più recenti - a partire da Ventotene e per finire a Milano.

.

.

Vi suggerisco anche qualche podcast da ascoltare.

Il primo è un History Telling realizzato da Paolo Colombo, sulla distruzione di Varsavia

Gli altri due riguardano la Resistenza

E infine il podcast territoriale sulla Resistenza a Teramo di cui abbiamo parlato a lezione

-

Le slide, in origine preparate per il corso di Storia e società dell'età contemporanea

-

Le slide, originariamente preparate per il corso di Storia e società dell'età contemporanea

-

Le slide, originariamente preparate per il corso di Storia e società dell'età contemporanea

-

-

Il 23 aprile 1945 L'Unità intitolava Tutta Torino balla e a Milano, il 14 luglio, fu organizzata una grande festa da ballo con sette piste a Parco Sempione. Il ballo, la musica, furono i segni tangibili di un ritorno alla pace e alla vita della primavera del 1945.

La lezione prende in esame la fine della guerra e il ritorno alla normalità, con la ripresa dell'attività politica e la ricostruzione, ma anche con le tensioni che animarono in paese in quei mesi e in quegli anni, sostenute anche dal cambiamento internazionale e dal definirsi di un mondo bipolare.

Uno dei temi portanti della lezione sarà anche la trasformazione culturale, che si muove tra rotture e continuità: nasce il neorealismo che genera un nuovo linguaggio e una nuova visione della realtà ma, allo stesso tempo, i quotidiani riprendono il loro assetto tradizionale dopo un breve periodo di (apparente) rinnovamento; nasce la Rai ma, allo stesso tempo, il nuovo governo appare consapevole della necessità di un forte controllo dello strumento, facendo propria - sia pure in termini democratici - la lezione fascista. E gli esempi potrebbero continuare.Molti sono i film che permettono di approfondire quegli anni, ovviamente a partire dalla straordinaria lezione del neorealismo. Si suggerisce però la visione di due film di epoca diversa, uno degli anni della commedia all'italiana e uno di qualche anno fa, capaci di restituirci uno sguardo fresco e non banale su quel passaggio epocale.

.

. -

Il link vi rimanda ad una copia del film Una vita difficile. La visione è riservata a fini didattici.

Il link vi rimanda ad una copia del film Una vita difficile. La visione è riservata a fini didattici. -

Qui trovate il link per vedere il film L'onorevole Angelina di Luigi Zampa, e con Anna Magnani.

Lo trovate anche su Raiplay, qui.

Ne abbiamo parlato a lezione perché uno di quei casi in cui il cinema interviene, con le forme della commedia di costume, su una questione storicamente importante: la nascita di movimenti popolari di protesta, spesso alimentati da un sentimento antipolitico.

Così è giusto chiedersi oggi, come fa Emiliano Morreale, se Angelina sia un film popolare o populista.

"“Un film politico o populista?”, si chiede Emiliano Morreale a proposito de L’onorevole Angelina (1947) di Luigi Zampa che fruttò ad Anna Magnani, interprete principale e co-autrice della sceneggiatura con il regista, Suso Cecchi D’Amico e Piero Tellini, il premio per la migliore attrice alla Mostra di Venezia 1947 e il Nastro d’Argento.

Dopo una lunga serie di lotte e rivendicazioni che portano la popolana Angelina a diventare depositaria delle frustrazioni di tutte le donne della borgata di Pietralata e ad accarezzare il seggio in Parlamento, il finale conciliatorio può sembrare come un ritorno all’ordine, alla sottomissione all’ordine sociale esistente sorretto da precise gerarchie di classe e di genere.

Tuttavia, più che per questo finale, il film lo ricordiamo per Angelina che “baccaja proprio bene” e per l’irruenta recitazione di Anna Magnani, materialmente e simbolicamente trattenuta dagli altri personaggi durante tutto il film. Allora anche il suo ultimo discorso può essere letto attraverso il filtro dell’ironia amara e del rovesciamento che pervade tutta la narrazione (e che spesso opera nei finali di Zampa, anche quando la soluzione è ufficialmente suggellata dalla legge, come in Processo alla città e Il magistrato)."

Il testo è tratto dal sito cinefiliaritrovata: e trovate il seguito qui

-

La lezione analizza il cambiamento profondo dell'Italia negli anni del miracolo economico, sul piano politico e sociale.

I temi su cui ci si soffermerà, sullo sfondo del cambiamento economico e della rivoluzione dei consumi, saranno soprattutto l'evoluzione politica, con il passaggio dal centrismo al centrosinistra e l'emergere di una resistenza reazionaria al cambiamento, e quella sociale, con un ampliamento degli orizzonti mentali che, ancora una volta, innescano una violenta reazione degli ambienti più tradizionalisti.

Si pensi, per fare degli esempi, ai processi contro Pier Paolo Pasolini per Ragazzi di vita, Una vita violenta e Mamma Roma (ma anche per La ricotta), due romanzi e due film, tutti realizzati tra la metà degli anni cinquanta e i primi anni sessanta. Oppure al processo contro i giovanissimi redattori del giornalino del liceo Parini di Milano, La zanzara, accusati (e prosciolti) di stampa oscena e corruzione di minorenni per aver pubblicato un articolo intitolato Che cosa vogliono le ragazze d'oggi?

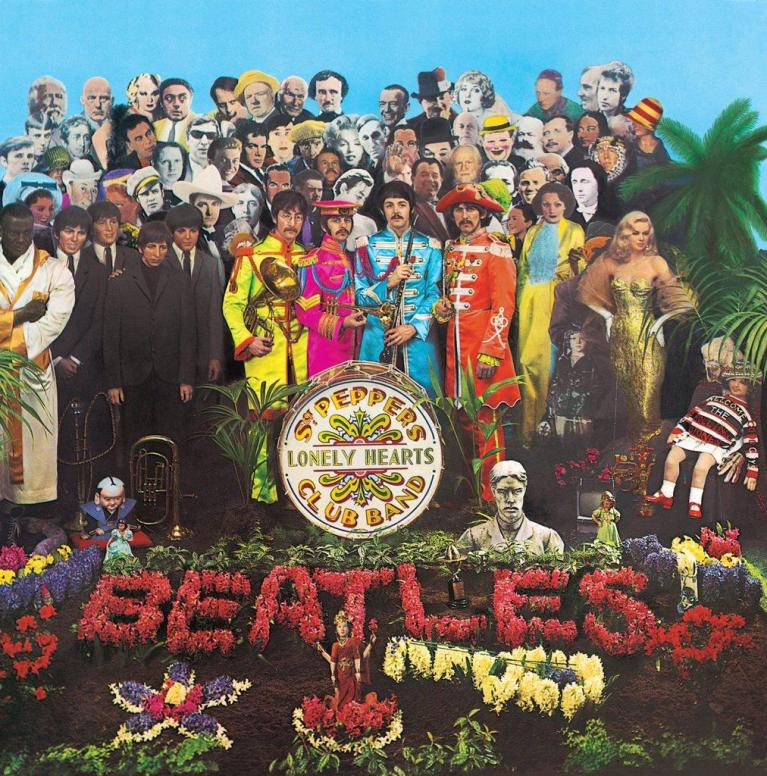

Come richiama l'immagine di uno degli album più famosi dei Beatles (Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band), che esce nel 1967, la musica è uno dei grandi protagonisti di questi anni perché riesce a intercettare e - contemporaneamente - a provocare il cambiamento in corso. Così ci faremo guidare anche dalle canzoni per capire meglio questo processo di cambiamento.

Per approfondire

Anche in questo caso, la bibliografia è molto ampia: vi suggerisco un libro di sintesi di Guido Crainz, Storia della Repubblica, Donzelli 2016.

Interessante per il fenomeno giovanile - e soprattutto l'uso della musica - è Diego Giachetti, Anni Sessanta, comincia la danza.

Su cultura di massa e controcultura, potete vedere Alberto Banti, Wonderland e Silvia Casilio, Una generazione d'emergenza. L'Italia della controcultura.

-

Le slide della lezione, in formato pdf

-

Qui trovate il link ad una delle inchieste più importanti degli anni Cinquanta, La donna che lavora di Ugo Zatterin e Giovanni Salvi che, nel 1959, fa il punto su una delle trasformazioni avvertite come più significative di quegli anni.

Qui invece trovate la parodia che ne fecero, in quegli stessi anni, Tognazzi e Vianello nel programma Un, due, tre

-

![MILANO, COREA. Inchiesta sugli immigrati. Prefazione di Danilo Dolci [1a edizione]: da Alasia Franco, Montaldi Danilo.: (1960) | Bergoglio Libri d'Epoca](https://pictures.abebooks.com/inventory/31715374193.jpg) Le grandi migrazioni interne sono uno dei fenomeni caratteristici degli anni Cinquanta e Sessanta, e danno già allora vita ad una serie di inchieste come Milano, Corea o L'immigrazione meridionale a Torino.

Le grandi migrazioni interne sono uno dei fenomeni caratteristici degli anni Cinquanta e Sessanta, e danno già allora vita ad una serie di inchieste come Milano, Corea o L'immigrazione meridionale a Torino. Il film di riferimento è chiaramente Rocco e i suoi fratelli di Luchino Visconti, ma il tema emergerà anche in tanti film di ambientazione operaia, da Pelle viva a Delitto d'amore passando per Romanzo popolare o Mimì metallurgico.

Anche la televisione esplora l'argomento, oltre che con il documento al link, con di Ugo Zatterin e Brando Giordani

-

La nascita dei giovani come nuovo soggetto sociale si nutre anche di simboli, spesso transnazionali. Questo articolo approfondisce proprio questi aspetti, in particolare il valore simbolico dei capelli lunghi, della moda e della "beatlesmania".

La nascita dei giovani come nuovo soggetto sociale si nutre anche di simboli, spesso transnazionali. Questo articolo approfondisce proprio questi aspetti, in particolare il valore simbolico dei capelli lunghi, della moda e della "beatlesmania". -

Il cambiamento del mondo giovanile viene individuato e stigmatizzato con un nome generico, Teddy boys. Vera e propria subcultura nel mondo anglosassone, in Italia sono un modello di ribellione giovanile e, allo stesso tempo, di costruzione di una comunità di pari per una generazione nuova che rifiuta (in modo dapprima prepolitico e istitntivo) di essere assimilata alla precedente.

Qui trovate un servizio di Gianni Bisiach che descrive il fenomeno: notate il tono paternalista e comprensivo che rivela bene lo scarto generazionale che si approfondisce in quegli anni fino ad esplodere nel Sessantotto. -

Comizi d'amore è uno straordinario documento antropologico dell'Italia che cambia negli anni Sessanta, e della frattura tra la morale istituzionale (per esempio quella propagata dalla televisione) e il modo di vedere il mondo degli italiani.

Comizi d'amore è uno straordinario documento antropologico dell'Italia che cambia negli anni Sessanta, e della frattura tra la morale istituzionale (per esempio quella propagata dalla televisione) e il modo di vedere il mondo degli italiani.Primo documentario di Pier Paolo Pasolini, uscito nel 1964, il film aveva sorpreso il suo autore che si era trovato spiazzato dal dover riconoscere, dopo le interviste, che il cuore del film non era costituito da chi avrebbe dovuto spiegare in modo didascalico l'amore, ma dal pubblico.

Ha scritto:

protagonista, è diventato il pubblico, cioè le centinaia di interrogati, con Arriflex e registratore, in tutta l’Italia. La loro vivezza, la loro spettacolare fisicità, la loro antipatia, la loro simpatia, i loro strafalcioni, i loro candori, le loro saggezze, come dire, la loro «italianità», hanno preso prepotentemente il posto riservato alla nostra premura didascalica, e si sono presentatati sullo schermo «come ciò che importa»Qui c'è una interessante pagina dal Centro studi PPP

-

-

Marica Tolomelli ha scritto che il 68 è un evento lontano, che appartiene a un'altra epoca storica, ma allo stesso tempo un evento presente, operativo nell'immaginario di diversi attori sociali, in grado di definire, ancora oggi, schieramenti politici e contrapposizioni ideologiche o di essere impiegato come etichetta di classificazione di disposizioni comportamentali o preferenze culturali. [Marica Tolomelli, Il Sessantotto. Una breve storia, Carocci].

Giovanni Gozzini e Marcello Flores hanno definito il Sessantotto un anno spartiacque, che segna una profonda trasformazione e una discontinuità tra un prima e un dopo.

Molti altri, invece, sottolineano che, benché il Sessantotto sia stato un anno di cambiamento profondo, esso è il momento in cui emerge una trasformazione di più lungo periodo, che attraversa gli anni Sessanta e prosegue anche nel decennio successivo.

Ciò è particolarmente vero per l'Italia, in cui il Sessantotto si prolunga nel Sessantanove: il primo viene spesso indicato come l'anno degli studenti e il secondo come l'anno degli operai, due definizioni suggestive nella loro sintesi ma che hanno il difetto di leggere le due realtà come scollegate e non dialoganti. Cosa che, come vedremo, non è del tutto vera.

Insomma, il Sessantotto è sì un anno spartiacque, ma anche il ponte tra processi di trasformazione che si avviano negli anni Sessanta e proseguono nel decennio successivo.

Per approfondire

I libri dedicati al Sessantotto sono molti, e moltissimi sono testi di memorie, spesso apologetici (anche se non mancano quelli che invece leggono il 68 come l'origine dei mali dell'età contemporanea, interpretazione dilagante negli ultimi anni).

Qui sotto ve ne metto quattro, tutti diversi, tutti interessanti ed utili.

-

Qui trovate il link ad una mia puntata di Passato e Presente (Rai Storia e Rai Tre) sugli operai dal 1968 all'autunno caldo

Qui trovate il link ad una mia puntata di Passato e Presente (Rai Storia e Rai Tre) sugli operai dal 1968 all'autunno caldo -

Se avete voglia di approfondire il modo in cui il lavoro è stato rappresentato nella storia repubblicana, con una particolare attenzione agli anni del miracolo e negli anni Settanta, qui trovate un mio articolo, frutto di una conferenza.

Buona lettura! -

Qui trovate un webdoc della Rai sulla strage di Piazza Fontana. E' una raccolta di materiale della Rai coevo e successivo agli eventi: materiale prezioso che è allo stesso tempo testimonianza, fonte e racconto.

Altrettanto importante è un documentario realizzato da Vanessa Roghi per La grande storia. Si intitola La prima strage e lo trovate sempre su Raiplay, a questo indirizzo:

https://www.raiplay.it/programmi/piazzafontana-laprimastrage

-

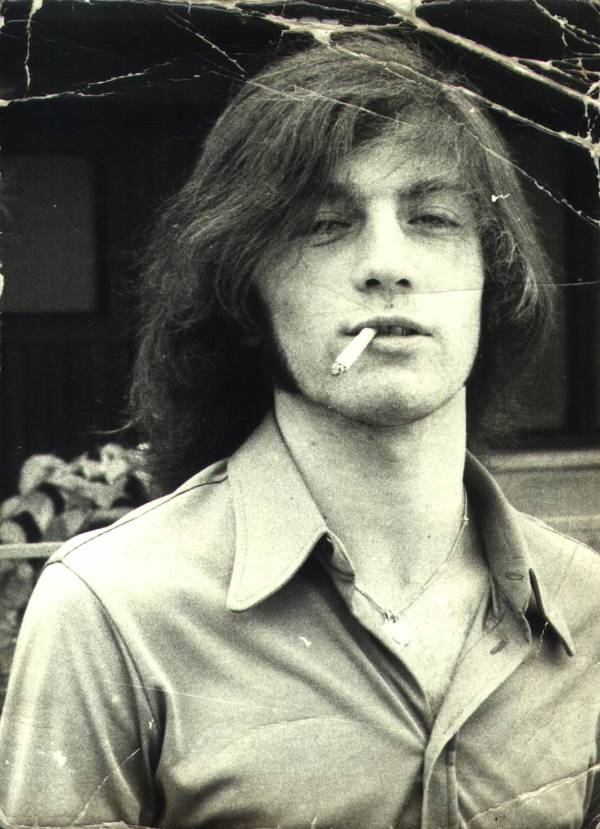

Questa famosa fotografia scattata da Paolo Pedrizzetti a Milano nel 1977 è assurta a simbolo degli "anni di piombo", espressione giornalistica che è usata spesso per descrivere gli anni Settanta. Solo che in questo modo si finisce per dare una chiave di lettura totalizzante (e riduttiva) degli anni Settanta in Italia come anni totalmente egemonizzati dalla violenza politica, sia quella legata ai due terrorismi che attraversarono quegli anni, sia quella diffusa. E' una chiave di lettura riduttiva che, in realtà, non permette di comprendere la complessità di quel decennio ma che pure, essendo così diffusa nel senso comune storico, dobbiamo accettare per sforzarci di decostruirla.

Questa famosa fotografia scattata da Paolo Pedrizzetti a Milano nel 1977 è assurta a simbolo degli "anni di piombo", espressione giornalistica che è usata spesso per descrivere gli anni Settanta. Solo che in questo modo si finisce per dare una chiave di lettura totalizzante (e riduttiva) degli anni Settanta in Italia come anni totalmente egemonizzati dalla violenza politica, sia quella legata ai due terrorismi che attraversarono quegli anni, sia quella diffusa. E' una chiave di lettura riduttiva che, in realtà, non permette di comprendere la complessità di quel decennio ma che pure, essendo così diffusa nel senso comune storico, dobbiamo accettare per sforzarci di decostruirla.Per ragioni espositive e didattiche, quindi, analizzeremo gli anni Settanta dapprima come "anni di piombo", per poi mostrare come non furono soltanto di piombo, ma furono anche anni di grande sviluppo democratico e, allo stesso tempo, di crisi della democrazia.

Le letture possibili per approfondire questo decennio sono moltissime: ve ne indico tre, molto diverse l'una dall'altra e tutte comunque utili a comprenderlo.

-

Inchiesta televisiva di Sergio Zavoli, seminale e imprescindibile, è un testo importantissimo per avere un quadro del decennio e per ascoltare molti dei protagonisti di quegli anni.

I tempi del racconto sono molto dilatati, tipici di un modello televisivo ancora molto legato al concetto di servizio pubblico, ma la visione è fortemente consigliata

-

Gli anni Settanta sono stati un periodo ricchissimo di vitalità e contraddizioni, veramente degli "anni affollati" come li avrebbe definiti con critica ironia Giorgio Gaber all'inizio del decennio successivo. La nascita delle radio e delle televisioni libere (a cui si riferisce la fotografia) è uno dei segnali di questa vitalità.

Gli anni Settanta sono stati un periodo ricchissimo di vitalità e contraddizioni, veramente degli "anni affollati" come li avrebbe definiti con critica ironia Giorgio Gaber all'inizio del decennio successivo. La nascita delle radio e delle televisioni libere (a cui si riferisce la fotografia) è uno dei segnali di questa vitalità.In questa lezione analizziamo gli anni Settanta oltre lo stereotipo degli "anni di piombo", senza nascondercene complessità e criticità.

Anche in questo caso ci sono molti testi per approfondire alcuni dei temi che affronteremo. Molti li trovate ampiamente esplorati nei testi consigliati per le lezioni precedenti. Qui ve ne indico alcuni che possono aiutarvi ad esplorare alcuni temi specifici, come la questione delle droghe, oppure delle radio libere ecc.

-

Nel 1968 Sergio Zavoli realizza per TV7 un servizio sui manicomi in cui intervista Franco Battaglia. Dieci anni più tardi il lungo percorso di Battaglia per veder riconosciuti i diritti dei malati sarebbe approdato alla legge 180. Potete vedere quel famoso - e struggente - servizio su Raiplay

-

Il Festival del proletariato giovanile di Parco Lambro, organizzato a Milano da Re Nudo tra il 26 e il 29 giugno 1976 è uno dei simboli della profonda trasformazione avvenuta nel corso degli anni Settanta sia nel mondo giovanile, sia negli happening di massa. Durante quei tre giorni, come hanno scritto Nanni Balestrini e Primo Moroni, si era consumata la «fine dell'ideologia della festa» tra «espropri proletari» in un supermercato vicino, contestazioni per gli alti prezzi dei panini e assalti a un camion di polli, poi non consumati perché erano surgelati, il tutto in mezzo al fango e ai rifiuti. Descritto impietosamente nelle immagini di Alberto Grifi (Festival del proletariato giovanile a Parco Lambro, 1976), Parco Lambro è stato, come scrivevano gli stessi circoli del proletariato giovanile, lo «specchio fedele di una realtà di emarginazione, di solitudine, assenza di forza per cambiare le cose», in cui il palco su cui si esibivano i musicisti era, come cantava Gianfranco Manfredi, «un ponte che non unisce niente» (Un tranquillo festival pop di paura, 1977). In quei giorni, quello che si era percepito come un soggetto collettivo sembrava dissolversi in tanti soggetti individuali: come cantava ancora Manfredi,

e siamo tutti insieme ma ognuno sta per sé / la ricomposizione si sogna ma non c'è / ognuno nel suo sacco o nudo tra il letame / solo come un pulcino, bagnato come un cane.

Qui trovate il lavoro di Grifi, realizzato per la Rai (e la sua libertà è anche il segno della trasformazione della Rai in quegli anni).Se volete saperne di più sui festival del proletariato giovanile di Re Nudo, potete leggere questa scheda nel sito Culture del dissenso giovanile (https://www.culturedeldissenso.com/pop-festival-re-nudo/) -

Qui trovate le bozze di un capitolo di "Specchi infiniti", il mio libro sul sistema dei media nell'Italia repubblicana, che affronta proprio gli anni Settanta. Può essere una lettura utile per avere un altro sguardo sul decennio che, attraverso il filtro dei media, vi aiuterà a capirlo meglio.

-

Qui potete vedere una puntata della prima stagione de "Il tempo e la storia", la trasmissione di Rai Storia e Rai Tre, sulle radio libere alla quale ho partecipato

-

Qui trovate un documentario sulle radio libere realizzato per "La storia siamo noi" che vi dà un'idea di quel mondo così ricco e articolato.

Qui trovate un documentario sulle radio libere realizzato per "La storia siamo noi" che vi dà un'idea di quel mondo così ricco e articolato.Uno degli autori è Stefano Dark, autore del primo e ricchissimo libro su quella realtà.

-

Il 26 aprile 1979, in seconda serata, la Rai mette in onda Processo per stupro, il primo programma televisivo girato nell’aula di un tribunale. E' uno straordinario documento per capire meglio la storia della televisione, quella della società italiana negli anni Settanta e la storia del femminismo in Italia. Qui trovate una riflessione di Silvia Salvatici su Il Mulino su quella data e quel programma.

Qui invece trovate il link per il sito RaiPlay con un estratto dal documento, e in particolare l'arringa di Tina Lagostena Bassi

-

Vi metto qui alcune slide che avevo preparato per altri corsi: si tratta di temi che non abbiamo avuto tempo di affrontare, e che tuttavia trovate sul libro di testo. Non so se potranno esservi utili perché, come avete capito durante il corso, non uso delle presentazioni molto didascaliche: queste lo sono un po' di più, ma ovviamente dovrete integrare quello che c'è, sia con i testi sia con delle ricerche personali. In ogni caso, come sempre, io sono a vostra disposizione per qualsiasi delucidazione.

-

Nel corso delle lezioni ho citato molti film: alcuni li trovate facilmente, altri meno.

Come esperimento, qui vi metto alcuni link ad una cartella personale con alcune delle pellicole citate, e altre che invece non ho avuto il tempo o modo di ricordarvi. Naturalmente, la visione ha un solo scopo didattico.Spirit of '45 (Ken Loach, 2013)

L'onorevole Angelina (Luigi Zampa, 1947)

Una vita difficile (Dino Risi, 1961)

Il portaborse (Daniele Luchetti, 1991)

-

Negli anni scorsi ho realizzato alcune brevi videolezioni introduttive su alcuni dei temi della storia del Novecento. Per quanto siano state pensate per un programma diverso da quello di questo corso, ritengo possano essere comunque utili, se non altro come primo approccio ad una serie di temi che non avremo il tempo di affrontare. Le metto tutte qui di seguito.