ATTENZIONE: i contenuti di questo corso sono relativi all'anno accademico 2024/2025

ATTENZIONE: i contenuti di questo corso sono relativi all'anno accademico 2024/2025

Schema della sezione

-

Sono professore associato in storia contemporanea.

Sono professore associato in storia contemporanea. I miei ambiti di ricerca sono molteplici: mi sono occupato di storia della stampa, uso pubblico della storia, rappresentazioni pubbliche di soggetti collettivi, immaginario collettivo e storia dei mass media.

Oltre a numerosi articoli, ho pubblicato quattro libri: Tute blu. La parabola operaia nell'Italia repubblicana (2006), Le parole e le figure. Storia dei media in Italia dall'età liberale alla seconda guerra mondiale (2012), L'autunno caldo. Cinquant'anni dopo (con Ada Becchi) (2019), Specchi infiniti. Storia dei media in Italia dal dopoguerra ad oggi (2021) e da ultimo Radiodays. Storia della radio in Italia da Marconi al web (2024)

Se ti interessa il curriculum completo e l'elenco delle pubblicazioni segui il link

Ho avuto diverse esperienze di collaborazione e produzione a programmi televisivi (Il tempo e la storia, Passato e presente) e radiofonici (Wikiradio, Tre colori) di ambito storico, una delle forme della public history

Il corso si propone di introdurre lo studente alla public history, una delle modalità di narrazione della storia del tempo presente che si avvale del ricco repertorio mediale sia dal punto di vista dei contenuti sia per le modalità di comunicazione.

Dopo aver introdotto una delle possibili definizioni di public history, si analizzeranno le caratteristiche specifiche della public history in Italia e se ne esamineranno diverse modalità espressive, anche grazie al contributo di diversi esperti.

Durante il corso verrà impostato e realizzato un project work, che costituirà parte integrante della valutazione degli studenti.

Il planning delle lezioni potrà variare in considerazione di molti fattori.

In linea di massima, dopo aver inquadrato teoricamente e storicamente la questione della public history, cominceremo a lavorare in contemporanea lungo due direttrici: da un lato, analizzeremo delle pratiche di public history; dall'altro, inizieremo a costruire il project work che dovrà essere realizzato al termine del corso.

LIBRI DI TESTO

Oltre al project work, gli studenti frequentanti studieranno i seguenti testi:

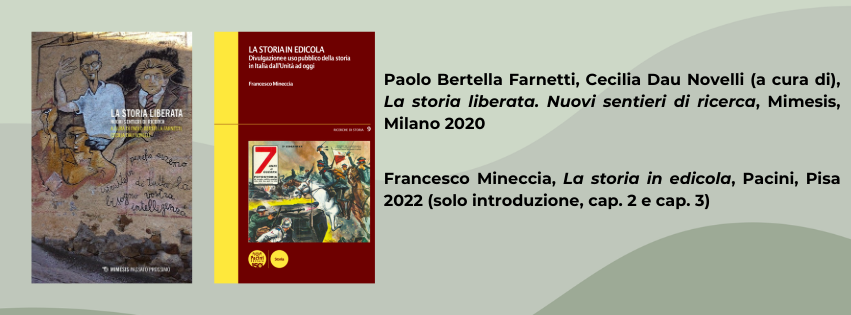

1) Paolo Bertella Farnetti, Cecilia Dau Novelli (a cura di), La storia liberata. Nuovi sentieri di ricerca, Mimesis, Milano 2020

2) Francesco Mineccia, La storia in edicola, Pacini, Pisa 2022 (limitatamente all'introduzione e ai capp. 2 e 3

Gli studenti non frequentanti o che seguono le lezioni on line e che quindi non possono lavorare al progetto di public history, oltre ai due testi già indicati studieranno i seguenti libri:

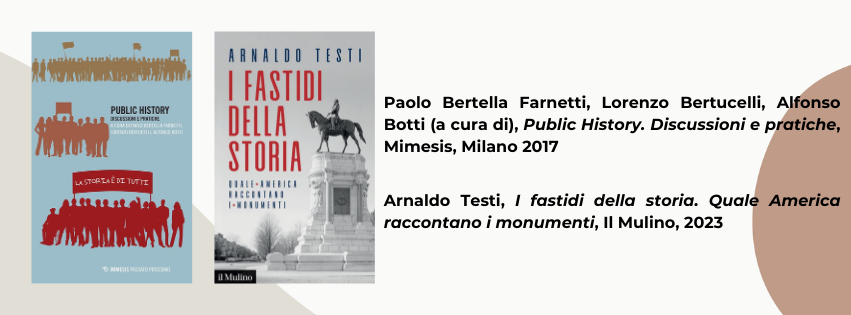

1) Paolo Bertella Farnetti, Lorenzo Bertucelli, Alfonso Botti (a cura di), Public History. Discussioni e pratiche, Mimesis, Milano 2017

2) Arnaldo Testi, I fastidi della storia. Quale America raccontano i monumenti, Il Mulino, 2023

-

28 novembre: L'incontro on line con gli studenti lavoratori viene spostato dal 2 al 3 dicembre, sempre alla stessa ora

-

Questo spazio è riservato agli studenti lavoratori che seguiranno le lezioni a distanza.

Le lezioni, della durata di tre ore, dalle 16,00 alle 19,00, sono previste nei giorni 18 novembre, 25 novembre e 2 dicembre.

Si svolgeranno sulla piattaforma meet a quest'indirizzo:

https://meet.google.com/evz-eboi-juj

Per quanto in modo sintetico, proveremo a seguire lo stesso percorso degli studenti in aula esplorando quindi concetti, metodi e temi della public history. Per questa ragione, le slide a cui fare riferimento saranno le stesse degli studenti che seguiranno il corso in aula e le trovate negli altri riquadri.

Tuttavia, preferirei organizzare le lezioni in modo inverso: preferirei, cioè, articolare l'incontro intorno alle domande delle studentesse e degli studenti, ai quali suggerisco dunque di leggere in anticipo i capitoli dei volumi e di approfittare degli incontri per approfondire tutti quegli aspetti che risulteranno loro poco chiari.

Poiché con gli studenti che seguono a distanza non è possibile realizzare il progetto di public history, che prevede ore di studio aggiuntivo, un lavoro sulle fonti, un'attività con la comunità di riferimento ecc., ho previsto lo studio di altri testi, che sono indicati nello spazio apposito.

UPDATE

dopo il primo incontro, verificata la mancanza del numero minimo di studenti lavoratori collegati per attivare le lezioni a distanza, abbiamo cambiato programma di lavoro: fare degli incontri di analisi di temi che gli studenti hanno avuto modo di analizzare, invece che delle vere e proprie lezioni.

Dopo l'incontro del 18, era stato programmato un nuovo incontro per il 2: tuttavia, poiché il progetto che stiamo realizzando con gli studenti in aula richiede un'uscita, vi chiedo la cortesia di spostarlo al giorno successivo.

-

I materiali presenti in rete sulla public history sono molti.

In questa sezione ve ne presento alcuni, che possono servire anche come materiale informativo da ascoltare o guardare preliminarmente al corso e che potrebbero costituire elemento di discussione all'interno del corso stesso.

Il primo è una serie di podcast realizzati dalla Sissco (Società Italiana di Storia contemporanea) che introducono ad alcuni temi tipici della PH. Li trovate qui sotto seguendo i link.

- Serge Noiret (European University Institute) – La Digital Public History, una Citizen History digitale

- Federico Mazzini (Università di Padova – MobiLab) – Preservare il passato digitale

- Deborah Paci (Università di Venezia) – Veloce, collaborativo e condiviso. Come nacque Wiki

- Marcello Ravveduto (Università di Salerno) - Introduzione alla Digital Public History

Il secondo è il sito dell'Associazione Italiana di Public History, che diventerà un vostro fedele compagno di viaggio.

Il terzo è il manifesto italiano della Public History, che potete scaricare.

Altre risorse interessanti sono Clionet, una rivista di public history annuale, e l'Elphy, l'Electronic Library of Public History dell'Università degli studi di Salerno

Potete anche sfogliarvi le pagine dell'History Lab Magazine, una delle migliori riviste di public history attualmente in circolazione.

Col tempo ne aggiungerò altri

-

Gli esempi sull'uso pubblico della storia o sulla storia pubblica (due forme della storia profondamente differenti e che, pure, talora dialogano tra loro) sono moltissimi.

Qui ve ne metto qualcuno, tratto dalla cronaca:

- Un esempio è legato a Faccetta Nera, la famosa canzone fascista: lo trovate qui

- Qui invece trovate la mappa dei luoghi del fascismo in Italia, elaborata dall'Istituto Nazionale Ferruccio Parri. Ne hanno parlato Il Post e la Repubblica.

-

Le lezioni della prima settimana sono dedicate:

Le lezioni della prima settimana sono dedicate:1) a definire che cosa sia la public history e a individuare le differenze con l'uso pubblico della storia;

2) ad una sintesi su alcuni aspetti del metodo storico, con particolare attenzione alle fonti.

-

Qui trovate le slide della prima lezione, nella quale siamo andati in cerca di una definizione di Public History. Le ho messe in formato pdf, per una migliore consultazione

-

Qui trovate le slide della lezione che abbiamo dedicato ad analizzare che cosa sia l'Uso Pubblico della Storia (UPS) e quali sono le differenze tra di esso e la Public History (PH)

-

Qui trovate il pdf del saggio di Nicola Gallerano sull'uso pubblico della storia, primo passo della riflessione italiana sulla storia pubblica

-

Un testo citato nelle slide per approfondire il tema dell'uso politico della storia

-

Qui trovate i due articoli citati nelle slide a proposito del rapporto fra le statue e la storia: quello tratto da Art Tirbune che racconta la vicenda della statua di Montanelli e quello di Alessandro Portelli sul complesso rapporto che esiste fra le statue e la storia

-

-

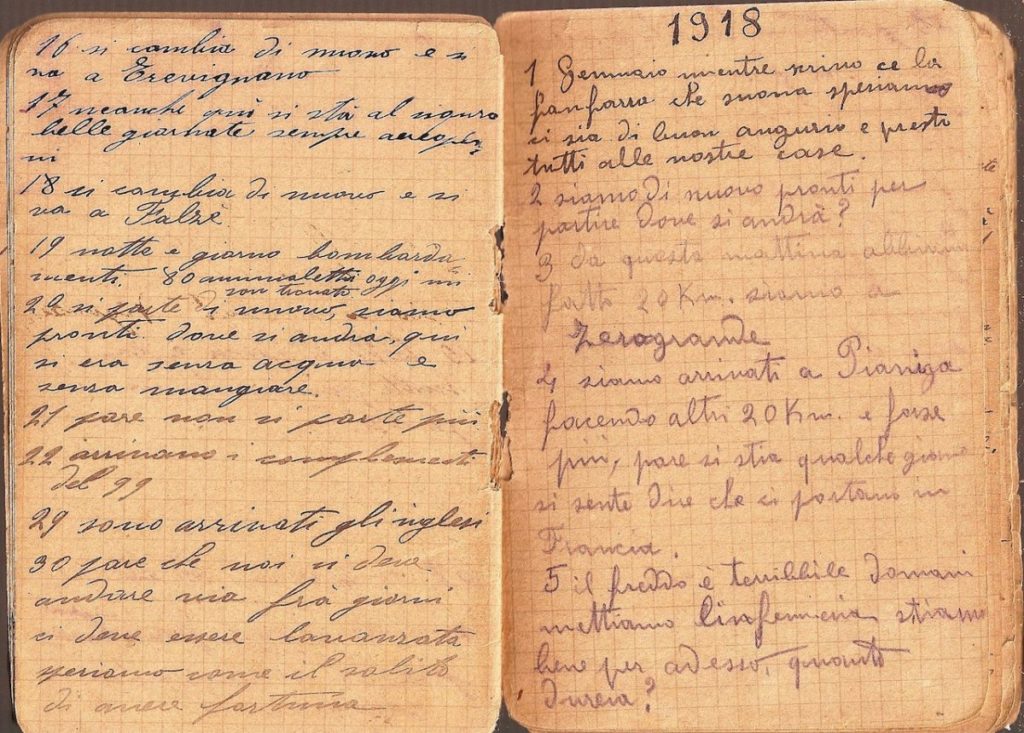

Alcune lezioni sono dedicate alle cosiddette fonti soggettive: lettere, diari, fotografie, album fotografici, film di famiglia.

Si tratta di fonti particolarmente efficaci per la public history perché hanno una grande capacità di raccontare storie che costeggiano la "grande storia" e che dunque permettono facilmente al lettore/spettatore di identificarsi, se non nella vicenda in particolare, nella situazione esistenziale.Allo stesso tempo sono fonti storiche di grande complessità, che devono essere utilizzate con grande consapevolezza per evitare di ridurle a pura "illustrazione".

Qui sotto trovate parte dei materiali che sono indicati nel power point, oltre ad alcuni testi teorici, con particolare attenzione rivolta ai film di famiglia.

Memoryscapes, il progetto di Home Movies che ricostruisce il "paesaggio interiore" degli italiani dagli anni Venti agli anni Ottanta del Novecento attraverso i film di famiglia.

L'Archivio di tutti, il canale youtube dell'Archivio Nazionale del Cinema d'Impresa: "un progetto per raccogliere e digitalizzare i film di famiglia – testimonianze visive del nostro recente passato – conservarli e diffonderli su Youtube", come viene descritto nella pagina dell'omonima Fondazione (qui il link)

Archivio online del Novecento trentino

La sezione Storie di famiglia del portale Gli Antenati, attraverso il quale raggiungere altri archivi di famiglia

Il canale di vimeo con i materiali realizzati dall'Archivio audiovisivo della memoria abruzzese dell'Università di Teramo

-

Qui c'è la lezione sulle fonti soggettive. Ve l'ho lasciato in power point, perché così dovrebbero funzionare i link.

-

Qui trovate un saggio che ho scritto per la rivista Storiografia nel 2014 dedicato ai film di famiglia come fonte e strumento di narrazione della storia

-

Qui trovate un articolo su due mostre costruite a partire dai film di famiglia, che ho scritto per l'Annale Sissco

-

-

In una lezione affrontiamo la televisione, sia come fonte per la storia sia come produttore di storia pubblica. Infatti, essendo uno dei principali agenti di costruzione del senso comune, la televisione è anche un costruttore del senso comune storiografico e, inevitabilmente, un attore nel vasto campo della public history.

Come (e da quando) la tv costruisce il senso comune storico? e quali sono le principali caratteristiche dei format televisivi di storia?

Risponderemo a queste (e altre domande) ma, per il momento, vi suggerisco di dare uno sguardo a questo filmato perché il nostro ragionamento partirà da qui.

Sarà utile, inoltre, che guardiate un po' dei materiali di cui parleremo nella lezione:

(Liliana Cavani, 1965)

Nascita di una dittatura (Sergio Zavoli, 1972)

La notte della Repubblica (Sergio Zavoli, 1989)

E, ancora, una puntata de La grande storia, una di La storia siamo noi, una di Il tempo e la storia e una di Passato e Presente (sono in onda, quindi non vi metto il link).

Di queste ultime, in particolare, cercheremo di capire il modo in cui sono costruiti i format: quindi una visione è altamente consigliata.

-

Gli strumenti digitali sono una risorsa particolarmente utile per la public history, soprattutto quella applicata al racconto urbano. In questa lezione analizzeremo le potenzialità delle mappe e delle timeline virtuali, sia come strumenti per la promozione del territorio (una delle possibili "ricadute" di un progetto di public history) sia come strumenti per l'approfondimento storico.

Gli strumenti digitali sono una risorsa particolarmente utile per la public history, soprattutto quella applicata al racconto urbano. In questa lezione analizzeremo le potenzialità delle mappe e delle timeline virtuali, sia come strumenti per la promozione del territorio (una delle possibili "ricadute" di un progetto di public history) sia come strumenti per l'approfondimento storico.Come al solito, vi suggerisco di dare uno sguardo in anticipo a qualche materiale, che poi analizzeremo più in dettaglio nel corso della lezione.

Il primo è Hidden Cities, un progetto europeo che coinvolge diverse università, enti di ricerca e musei il cui obiettivo è "to examine how public spaces, from street-corners to major city squares, were shaped by the everyday activities of ordinary city-dwellers between 1450 and 1700."

Il secondo è Trento Sessanta, un percorso tra le vie della città di Trento per raccontare il sessantotto (come forse sapete, l'università di Trento - dove c'era la prima facoltà di sociologia in Italia - fu uno degli epicentri del Sessantotto italiano)

Il terzo è l'ecomuseo casilino a Roma, un progetto articolato di riqualificazione e promozione del territorio, al cui interno la public history gioca un ruolo importante.

Su questa base, vi sfido a trovare altri esempi di public history che usano mappe o timeline digitali: buona caccia!

-

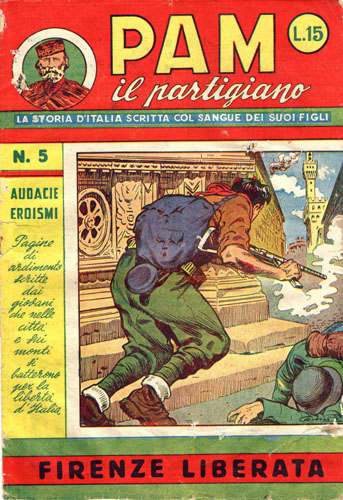

I fumetti hanno sempre raccontato, in un modo o nell'altro, la storia. E, anche se un po' negletti, possono essere un'utile fonte per la storia, soprattutto della cultura e degli immaginari.

I fumetti hanno sempre raccontato, in un modo o nell'altro, la storia. E, anche se un po' negletti, possono essere un'utile fonte per la storia, soprattutto della cultura e degli immaginari.Possono essere anche un'utile risorsa per la narrazione della storia o, come si sta scoprendo negli ultimi tempi, per la public history, come dimostra la Graphic History series della Oxford University Press, prestigiosissima collana editoriale di tipo scientifico.

Nella lezione di oggi rifletteremo su questo segmento della public history, per la verità ancora poco esplorato o valorizzato.

Per questa lezione ho preparato un prezi, che trovate qui

-

Qui trovate un contributo di Carlo Ugolotti su La storia a fumetti, che può essere un valido punto di partenza per un approfondimento sul tema.

-

-

Ambizione di questo corso è produrre ogni anno un lavoro di public history, nella convinzione che la pratica sia valida tanto quanto la teoria.

Ambizione di questo corso è produrre ogni anno un lavoro di public history, nella convinzione che la pratica sia valida tanto quanto la teoria.Qui sotto trovate i progetti degli scorsi anni, alcuni dei quali sono stati resi pubblici e diffusi.

-

Qui trovate il link ad un podcast realizzato nel primo anno di corso a partire dalla domanda se fosse possibile raccontare la storia d'Italia attraverso le canzoni.

Il progetto è stato presentato alla Assemblea Annuale dell'Associazione Italiana di Public History nel 2022

Buon ascolto.

-

Questo è il progetto realizzato nel 2022, un'esplorazione di Teramo attraverso le fotografie di Nardini, fotografo di cronaca il cui archivio è conservato nella Biblioteca Delfico.

E' stato un progetto che ha messo a frutto la riflessione sulle mappe come strumento di narrazione della storia e quella sulle fotografie.Il progetto è stato presentato al pubblico durante la Notte dei Ricercatori di quell'anno

-

Qui trovate la Storia di RadioFrequenza, la radio dell'Università: si tratta del progetto realizzato nel 2023 e si è basato soprattutto sulla raccolta di interviste

-