Storia e società dell'età contemporanea - Prof. Andrea Sangiovanni - a.a. 2024/2025

Scienze della comunicazione - 1° anno

ATTENZIONE: i contenuti di questo corso sono relativi all'anno accademico 2024/2025

ATTENZIONE: i contenuti di questo corso sono relativi all'anno accademico 2024/2025

Schema della sezione

-

Sono professore associato in storia contemporanea.

Sono professore associato in storia contemporanea. I miei ambiti di ricerca sono molteplici: mi sono occupato di storia della stampa, uso pubblico della storia, rappresentazioni pubbliche di soggetti collettivi, immaginario collettivo e storia dei mass media.

Oltre a numerosi articoli e saggi, ho pubblicato diversi libri: Tute blu. La

parabola operaia nell'Italia repubblicana (2006); Le parole e le figure. Storia dei media in Italia dall'età liberale alla seconda guerra mondiale (2012); Specchi infiniti. Storia dei media in Italia dal dopoguerra ad oggi (2021); Radiodays. La radio in Italia da Marconi al web (2024)

Oltre all'attività didattica e di ricerca ho collaborato con radio e televisioni in programmi di divulgazione storica.

Se ti interessa il curriculum completo e l'elenco delle pubblicazioni segui il link

OBIETTIVI DEL CORSO, PREREQUISITI E PROPEDEUTICITA'

Obiettivi formativi generali

L'obiettivo principale del corso è l'analisi dei grandi processi di trasformazione politica, sociale ed economica che hanno avuto luogo in età contemporanea, con particolare riferimento al XX secolo. Il corso si propone di esaminare tali processi con una specifica attenzione ai contesti italiano ed europeo, alla luce tuttavia delle complesse dinamiche che hanno segnato la storia globale in età contemporanea.

Inoltre i processi storici saranno analizzati anche in rapporto all'evolversi del contesto mediale e comunicativo.

Le competenze e le abilità pratiche che gli studenti devono acquisire possono essere così sintetizzate:

Conoscenze e capacità di comprensione: lo studente del corso imparerà a conoscere le nozioni di base degli eventi e dei processi che hanno caratterizzato la trasformazione degli assetti politici, sociali ed economici durante il XX secolo, con una attenzione tuttavia anche all'origine ottocentesca di alcuni di questi processi. Lo studente inoltre sarà messo in grado di decifrare la complessità del mondo attuale, riconoscendo la dinamica storica dei grandi processi in atto, e sarà messo in condizione di poter collocare la specificità del percorso italiano nel quadro europeo. Lo studente, infine, sarà informato su alcuni dei possibili ambiti di applicazione della conoscenza storica in contesti pubblici, e sarà messo in grado di comprendere le molteplici forme di narrazione della storia in una dimensione pubblica, dal cinema alle trasmissioni televisive ai siti web.

Conoscenze e capacità di comprensione applicate: lo studente dovrà essere in grado di dimostrare l’acquisizione di conoscenze e strumenti di analisi critica attraverso la partecipazione alla discussione in aula e le esercitazioni scritte. In particolare le esercitazioni verificheranno la capacità di esprimere in maniera chiara e sintetica le proprie conoscenze e di applicare efficacemente gli strumenti di analisi acquisiti durante il corso.

Autonomia di giudizio: lo studente dovrà avere le basi di una conoscenza critica del passato necessaria alla lettura degli effetti sul presente dei processi di lungo periodo, nonché al monitoraggio degli sviluppi del sistema di comunicazione contemporaneo. Allo studente verrà insegnato come mettere in relazione i prodotti culturali veicolati attraverso i media (dalle canzoni ai film ai prodotti televisivi) con la narrazione del passato. Infine, lo studente dovrà acquisire le competenze necessarie per leggere i fenomeni locali in chiave globale e collocare gli eventi specifici nei grandi sistemi di riferimento.

Abilità comunicative : lo studente dovrà migliorare la propria capacità di esprimere oralmente e in forma scritta la conoscenze acquisite a lezione e attraverso la lettura dei testi, dimostrando di possedere la necessaria capacità di sintesi, un’adeguata proprietà di linguaggio e un’appropriata capacità di articolazione del discorso. Le abilità comunicative così acquisite verranno messe a frutto durante specifici momenti di discussione critica nel corso delle lezioni.

Capacità di apprendere: lo studente dovrà migliorare le proprie capacità di apprendimento attraverso l’acquisizione di strumenti per la lettura critica dei testi (a stampa, audiovisivi e digitali) relativi alle trasformazioni sociali, politiche e culturali in età contemporanea.

Prerequisiti

Non è richiesto nessuno specifico prerequisito, ma una conoscenza di base della storia contemporanea - come insegnata nella scuola media superiore - faciliterà senz'altro lo studio

Propedeuticità

Nessuna

Per le unità didattiche fate riferimento alla sezione calendario

Libri di testo

Il programma è diviso in due parti: una parte generale e una parte monografica. Nella seconda gli studenti possono scegliere fra due differenti libri di testo. In ogni caso, entrambe le parti (generale e monografica) costituiscono parte integrante del programma.

Parte generale

Salvatore Lupo, Angelo Ventrone, L'età contemporanea, Le Monnier, 2018 (o edizioni successive), solo le parti 2 e 3 (cioè il Novecento)

Parte monografica

Lo studente potrà scegliere uno tra questi due testi:

1) F. Fasce, E. Bini, B. Gaudenzi, Comprare per credere. La pubblicità in Italia dalla belle époque a oggi, Carocci, Roma 2016 (consigliato per gli studenti interessati al curriculum in Comunicazione per l'azienda ed il commercio)

2) A. Sangiovanni, Le parole e le figure. I media in Italia dall'età liberale alla Seconda guerra mondiale, Donzelli, Roma 2021 (consigliato per gli studenti interessati al curriculum in Comunicazione per i media e le piattaforme digitali)

MATERIALE DI APPROFONDIMENTO

Qui sono indicati alcuni testi generali per chi desidera approfondire. Altri testi sono indicati nelle singole unit

Eric Hobsbawm, Il secolo breve. 1914-1989, Milano, Rizzoli, 1994

Tony Judt, Dopoguerra. Storia dell'Europa dal 1945, Milano, Mondadori, 2007

C. Pavone, Prima lezione di storia contemporanea, Laterza, Roma-Bari, 2007

Mark Mazower, Le ombre dell'Europa. Democrazia e totalitarismi nel XX secolo, Garzanti, 2005

Bino Olivi, Roberto Santaniello, Storia dell'integrazione europea. Dalla guerra fredda alla costituzione dell'Unione, Bologna, il Mulino, 2010 (edizione aggiornata ed ampliata)

Federico Romero, Storia della guerra fredda. L'ultimo conflitto per l'Europa, Torino, Einaudi, 2009

Arnaldo Testi, Il secolo degli Stati Uniti, Bologna, Il Mulino, 2008

Sono previste almeno tre prove intermedie delle quali verranno dati gli estremi (giorno e modalità) durante il corso.

Le prove sono facoltative e devono essere considerate dagli studenti innanzitutto come un esercizio di autovalutazione attraverso il quale testare la propria preparazione e se il metodo di studio che stanno applicando sia più o meno funzionale ed efficace.

Tuttavia le prove intermedie consentono anche al docente di formarsi una prima, parziale valutazione dello studente, basata essenzialmente sulle conoscenze nozionistiche derivanti dallo studio del manuale. Questa prima valutazione potrà essere corretta al momento della prova finale orale.

Per esemplificare: se uno studente fa tre prove intermedie e consegue sempre risultati positivi, all'esame orale sarà interrogato su un argomento del manuale e sulla parte monografica per confermare o modificare la media dei risultati delle prove intermedie. Se invece uno studente fa solo una prova intermedia, anche in questo caso con una valutazione positiva, all'esame orale verrà interrogato sui temi non toccati nella prova intermedia (oltre che sulla parte monografica): in questo modo il docente verificherà la completezza della preparazione e potrà dare un giudizio complessivo.

ENTRA NELL'AULA VIRTUALE

ENTRA NELL'AULA VIRTUALE

Andrea Sangiovanni -

Come vi ho accennato in aula, faremo una seconda prova intermedia per coloro che hanno superato la prima. La prova si svolgerà online su questa piattaforma per non sottrarre tempo ai recuperi delle lezioni e per non costringere chi di voi è pendolare a venire apposta a Teramo. Sarà una prova a tempo e composta solo di domande a risposta multipla o si/no.

Si svolgerà venerdì 16 maggio alle 9,30 e riguarderà tutti i capitoli restanti della seconda parte del manuale. L'accesso sarà consentito fino alle 10,30

Troverete un link a cui collegarvi: i compiti saranno individuali e avrete un tempo massimo di svolgimento, che vi comunicherò nei prossimi giorni.

Trascrivo qui i risultati sufficienti della prova intermedia del 18 scorso.

Caproni Carola: 20

D’Angelantonio Daniele: 19

Di Cesare Aldo: 23

Di Domenico Emma: 19,5

Di Giacomo Michela: 23

Di Lorenzo Matteo: 18

Di Pomponio Ludovica: 18

Di Salvo Samuele: 19

Elgamra Kamal: 18,5

Fragaglia Vittoria: 20

Merkaj Klajdi: 19

Pantalone Andrea Angela: 18

Pjeci Alesia: 21,5

Pulsoni Ginevra: 24

Sciannitti Giulia: 23

Sistilli Gianluca: 18

Zaccardi Luciana: 20

Zenobi Camilla: 20,5

-

Qui trovate la seconda prova per le studentesse e gli studenti che hanno superato la prima.

La prova inizierà alle 9,30 e avrà una durata di 45 minuti. Alle 10,30, in ogni caso, la finestra si chiuderà.

-

-

Il successo della serie M il figlio del secolo, tratta dal romanzo di Antonio Scurati e diretta da Joe Wright, mostra con chiarezza quanto la storia abbia un ruolo sempre più importante nella comunicazione contemporanea: è, per l'appunto, scenario di serie televisive, oggetto di programmi di intrattenimento giocati sul sentimento della nostalgia, protagonista di programmi di approfondimento e di divulgazione. Ma anche la protagonista di Festival di buon successo di pubblico e, sempre più spesso, ambientazione di racconti, romanzi o fumetti, solo in qualche caso capaci di raccontare fedelmente il tempo passato.

Partiremo proprio da qui per presentare il corso di Storia contemporanea e per capire quale sia l'importanza della storia nel percorso formativo di un laureando in Scienze della Comunicazione.

Ragioneremo quindi insieme su che cosa sia la storia contemporanea e sul modo in cui sta cambiando il nostro senso della storia, ovvero sua quale sia il paradigma di storicità di questi anni.

Infatti, benché l'oggetto del nostro corso sia essenzialmente la storia del Novecento, ciò che è successo nel Novecento continua ad essere presente e a riverberarsi nel nostro presente. E, allo stesso tempo, continuiamo ad utilizzare categorie interpretative del Novecento per comprendere i cambiamenti in corso in questi anni.

-

Per capire meglio cosa sia la storia, vi suggerisco questo bel podcast di Peppino Ortoleva che può aiutarvi a capire meglio le caratteristiche della storia in quanto scienza dell'uomo nel tempo.

Per capire meglio cosa sia la storia, vi suggerisco questo bel podcast di Peppino Ortoleva che può aiutarvi a capire meglio le caratteristiche della storia in quanto scienza dell'uomo nel tempo.

Il link che vi ho indicato è a RaiPlaySound, una miniera di interessanti materiali audio che spesso useremo, ma il podcast è anche all'interno del sito della Fondazione Dalmine, che l'ha prodotto

-

-

Sono previste alcune lezioni per studenti lavoratori, organizzate secondo un calendario stabilito dal Dipartimento e che trovate sul sito.

Sono previste alcune lezioni per studenti lavoratori, organizzate secondo un calendario stabilito dal Dipartimento e che trovate sul sito.Si tratta di cinque incontri intensivi: quattro sono a distanza su piattaforma meet (la stessa che trovate in queste pagine) e una, che arriverà dopo le prime tre, in presenza.

Il programma è tendenzialmente lo stesso della classe degli studenti non lavoratori ma condensato.

Nel corso delle prime due lezioni on line affronteremo la prima metà del Novecento, fino alla Seconda guerra mondiale. Le altre due lezioni on line saranno dedicate alla seconda metà del Novecento. La lezione in presenza, sarà dedicata, in parte, ad una prova intermedia (non penalizzante) e, in parte, ad approfondimenti.

In linea di massima, avendo meno ore a disposizione, il mio suggerimento è di procedere in modo opposto a quanto si fa normalmente in classe: non facciamo delle lezioni tradizionali, ma lavoriamo sulle domande e gli approfondimenti.

Vi suggerisco, cioè, di studiare il manuale e di utilizzare le risorse che trovate qui sotto (slide, presentazioni video, podcast ecc) per arrivare alle lezioni già preparati sull'argomento e di utilizzare il tempo a nostra disposizione per approfondire quei processi, quegli eventi o quelle interpretazioni che pensate di non aver capito bene.

In ogni caso, potete scrivermi per qualsiasi delucidazione o per organizzare meglio le nostre attività.

-

Dalla Prima guerra mondiale all'ascesa del Fascismo

-

Dalla crisi del '29 alla Seconda guerra mondiale

-

Le slide relative alla seconda parte del 900

-

-

Evidenziato

Di seguito i nominativi delle studentesse e degli studenti che hanno superato il test scritto.

In generale, il test non è andato molto bene: probabilmente era più difficile di quanto pensassi. In ogni caso, poiché il voto negativo non viene considerato, è servito a farvi capire le lacune nel vostro studio.

Per chi ha superato la prova, ma non è soddisfatto del risultato, si può sempre recuperare all'orale.

Paola Cimaroli, 18; Diego Cola, 18; Barbara Donnini, 18; Nicolino Giannetti, 18; Antonella Maravalle, 18

-

Il corso è dedicato allo studio del ‘900, ma per cogliere meglio alcune delle trasformazioni che segnano il cambio di secolo occorre partire dall’800, al quale sono dedicate due "lezioni" che ho realizzato con un programma di digital storytelling .

Il corso è dedicato allo studio del ‘900, ma per cogliere meglio alcune delle trasformazioni che segnano il cambio di secolo occorre partire dall’800, al quale sono dedicate due "lezioni" che ho realizzato con un programma di digital storytelling .Le lezioni, che trovate in fondo a questa sezione, sono dedicate

1) alle rivoluzioni economiche e politiche dell'Ottocento, e al definirsi del concetto di Stato Nazione

2) al cambiamento dei quadri sociali e all'emergere delle masse, che saranno protagoniste del XX secolo

Per approfondire:

Vi suggerisco qualche film che tocca alcuni dei temi di cui si parla in questa lezione, insieme a molto altro ovviamente:

- Novecento, atto primo (Bernardo Bertolucci, 1976), sulle differenze di classe, la condizione bracciantile, le rivolte contadine e la grande guerra

- L’albero degli zoccoli (Ermanno Olmi, 1977), sulla condizione contadina e bracciantile

- I compagni (Mario Monicelli, 1960), sulla condizione operaia e sulla diffusione del primo socialismo

- Nuovomondo (Emanuele Crialese, 2006), sulle grandi migrazioni di fine XIX secolo

Capitoli del libro

Il vostro libro contiene anche una prima parte - che non è oggetto d'esame - ma nella quale potete trovare le informazioni essenziali per ripassare i temi di cui parlano le due lezioni digitali. In particolare vi saranno utili i capitoli:

- 7, Passaggio di secolo. L'Europa degli Stati-nazione e in particolare i paragrafi 1, 2, 3, 5

- 10, Passaggio di secolo. Un più vasto mondo, e in particolare il paragrafo 1

-

In questa lezione troverete alcuni elementi sui grandi cambiamenti economici e politiche dell'Ottocento, premessa necessaria per capire la dimensione della rottura che produce la Prima guerra mondiale, ormai identificata da una consolidata tradizione storiografica come il punto d'inizio del XX secolo

-

Un altro tema importante da comprendere in via preliminare riguarda l'emergere dei nuovi soggetti sociali, lavoratori e sottoproletari, che vengono racchiusi in un unico, pericoloso (per i ceti dominati) soggetto: le folle

-

All'interno del corso dedicheremo un po' di spazio al percorso parallelo della storia dei media e della pubblicità, sia per guidarvi allo studio delle parti monografiche del corso, sia per mostrare quanto la storia dei media e della pubblicità siano integrate nelle vicende più generali e, anzi, possano costituire un punto di vista privilegiato per comprendere alcune delle loro dinamiche.

Il primo approfondimento è dedicato alla nascita dei media moderni che, per una pura casualità, appaiono tutti sulla scena nel 1895. In realtà, per ognuno di essi ci sono dei precedenti, macchine che permettono di riprodurre meccanicamente il suono e le immagini, sia fisse che in movimento, oppure strumenti che consentono di trasferire a distanza le informazioni sulle onde elettriche.

In questa lezione vedremo dunque i percorsi che portano alla nascita della cinematografia e della radiofonia, oltre che all'apparizione della pubblicità di massa.

-

Ecco il power point usato a lezione sulla nascita del sistema dei media dell'epoca moderna.

-

-

Ci sono due contesti interpretativi che costituiscono altrettante linee guida per il corso, il Novecento inteso come secolo breve, sulla scorta del celeberrimo libro di Eric J. Hobsbawm, e il periodo 1914-1945 visto come guerra civile europea.

Quest'ultimo è un concetto complesso e molto criticato, soprattutto perché è stato usato da Ernst Nolte come chiave di lettura nel suo testo Nazionalismo e Bolscevismo, che vede il 1917 e la Rivoluzione Russa come motore del successivo insorgere del nazionalsocialismo.

Noi però lo usiamo più nell'accezione che ha voluto dargli Enzo Traverso nel volume A ferro e fuoco, il cui sottotitolo è - appunto - la guerra civile europea 1914-1945. Pur con tutte le distinzioni che faremo, e pur adottando uno sguardo non solo eurocentrico, questo concetto ci aiuterà a comprendere i diversi processi di dissoluzione e ricostruzione di mondi, culture e politiche che attraversano l'Europa e il mondo nella prima metà del Novecento.

Se volete approfondire il tema, vi rimando ovviamente alla lettura del suo libro. Ma, per una prima approssimazione al concetto e alle sue molte declinazioni, vi rimando alla lettura di un suo intervento sulla rivista Zapruder che trovate a questo link

-

Qui sopra trovate una breve introduzione alla Prima guerra mondiale, che vi suggerisco di ascoltare prima della lezione.

Troverete alcuni degli argomenti trattati a lezione nei capitoli 11, 12 e 13 del libro di testo, che vi consiglio di leggere prima della lezione.

Per quanto riguarda la lezione, la guerra che apre il Novecento scaraventando l'umanità nella modernità verrà analizzata prestando particolare attenzione alle sue caratteristiche (guerra di massa, guerra di materiali, guerra di trincea ecc.) e alle sue conseguenze, sia sul piano psicologico che su quello sociale.

Ci si avvarrà pertanto di materiale iconografico e filmico, sia documentario che di finzione, partendo da un'affermazione su cui la storiografia sembra essere concorde: la prima guerra "moderna", scoppiata in un'epoca di incipiente comunicazione di massa, è stata una guerra che i contemporanei non sono stati capaci di rappresentare. Concentrandosi su questo iato, ci si interrogherà sulle caratteristiche del conflitto e sulle sue peculiarità.

Ci si avvarrà pertanto di materiale iconografico e filmico, sia documentario che di finzione, partendo da un'affermazione su cui la storiografia sembra essere concorde: la prima guerra "moderna", scoppiata in un'epoca di incipiente comunicazione di massa, è stata una guerra che i contemporanei non sono stati capaci di rappresentare. Concentrandosi su questo iato, ci si interrogherà sulle caratteristiche del conflitto e sulle sue peculiarità.Un approfondimento verrà riservato alla situazione italiana, all'ingresso differito nel conflitto, alla situazione sociale e politica dei mesi che precedono l'entrata in guerra e di quelli che seguono la vittoria, i cui umori sociali finiranno per confluire, nel giro di pochi anni, nel fascismo.

Per approfondire:

Tra i moltissimi film che raccontano la prima guerra mondiale, vi suggerisco la visione di Orizzonti di gloria (Stanley Kubrick, 1957).

Sarebbe utile anche vedere dei film d'epoca, forse meno appassionanti di Kubrick, ma che sono anche degli eccezionali documenti:

- The battle of the Somme (1916), che trovate anche su

- Hearts of the Word (D. W. Griffith, 1918), che potete vedere anche su

Se volete approfondire la situazione italiana, vi suggerisco una lettura:

- Marco Mondini, La guerra italiana, Il Mulino, Bologna 2018

E, ancora una volta, un paio di film:

- La grande guerra (Mario Monicelli, 1959)

- Torneranno i prati (Ermanno Olmi, 2014)

Particolarmente interessante, più che altro per la messa in scena, è 1917 (Sam Mendes, 2019)

-

Il link porta al numero monografico della rivista digitale Officina della storia dedicato alle risorse on line sulla Grande guerra. Ci sono una serie di articoli di approfondimento su alcuni siti dedicati alla prima guerra mondiale e sui problemi della narrazione digitale di un tema storico.

-

A lezione ho accennato al ruolo che le donne hanno avuto nella prima guerra mondiale e di quanto quell'evento sia stato importante nel modificare gli assetti sociali anche in rapporto al genere. Qui trovate una puntata de "La grande storia" dedicata proprio all'altro fronte, ovvero alle donne nella Grande guerra: una sintesi estremamente efficace e coinvolgente che approfondisce un aspetto importante - e troppo spesso sottovalutato - di quello che abbiamo considerato un evento inaugurale del Novecento

-

A lezione abbiamo parlato delle condizioni della vita di trincea e delle conseguenze sul piano culturale e sociale di quel genere di conflitto. In alcuni casi, le conseguenze erano anche psicologiche. Questo speciale di "Rai Storia" può essere un primo approccio ad un tema complesso e relativamente poco studiato, che amplia ancora di più il quadro della prima guerra mondiale come evento inaugurale del secolo.

-

Qui trovate una serie di materiali di approfondimento sulla prima guerra mondiale molto interessanti e ben fatti. Si tratta di un lungo webdoc realizzato dalla Rai che vi potrà aiutare a capire meglio alcuni passaggi dell'evento inaugurale del Novecento

-

Ecco un altro webdoc, del Guardian stavolta, particolarmente attento alla dimensione internazionale. Buona visione

-

Al pari della prima guerra mondiale, alcuni storici hanno considerato la Rivoluzione russa l'evento fondante del 900: valga per tutti il caso di Eric J. Hobsbawm il cui "secolo breve" prende le mosse proprio da questo doppio evento e termina con il crollo dell'Unione Sovietica negli anni '90. In effetti, la rivoluzione del 1917 dapprima incide profondamente sulle sorti del conflitto mondiale e poi sul rimescolamento ideologico e sociale che ne segue la conclusione. Di più: la rivoluzione russa (il cui momento simbolico è rappresentato dalla presa del Palazzo d'Inverno, raffigurata qui accanto) e la costruzione dell'Urss costituirà un punto di riferimento ideale per larghi strati della popolazione occidentale per buona parte del secolo in opposizione al modello americano.

Qui sopra trovate una breve introduzione, che potete ascoltare prima della lezione.

La lezione infatti si concentrerà sul contesto in cui nasce la Rivoluzione e sulle sue conseguenze in Occidente. Si analizzerà anche la trasformazione da uno Stato rivoluzionario ad uno sempre più centralizzato ed autoritario.

Per una ricostruzione degli eventi, gli studenti devono fare riferimento alle pagine 220-221 e 228 del manuale.

Per approfondire:

Se volete approfondire con un film, il riferimento d'obbligo è Ottobre di Sergei Eisenstein (1928)

Potete anche vedere Reds (Warren Beatty, 1981). Entrambi sono basati su I dieci giorni che sconvolsero il mondo (John Reed, 1919), la cui versione inglese e free trovate qui.

Se preferite una serie televisiva, potete vedere le due puntate de Il treno di Lenin (Damiano Damiani, 1988), che trovate qui, sul sito di Raiplay.

-

Qui trovate il power point usato a lezione, in formato pdf per consentire una migliore leggibilità (per questo motivo - ovviamente - non c'è il filmato, che invece abbiamo visto in aula). Ricordatevi che il ppt costituisce un promemoria, al massimo una guida, una traccia per organizzare lo studio, ma non può essere usato in alternativa al manuale per prepararsi all'esame

-

-

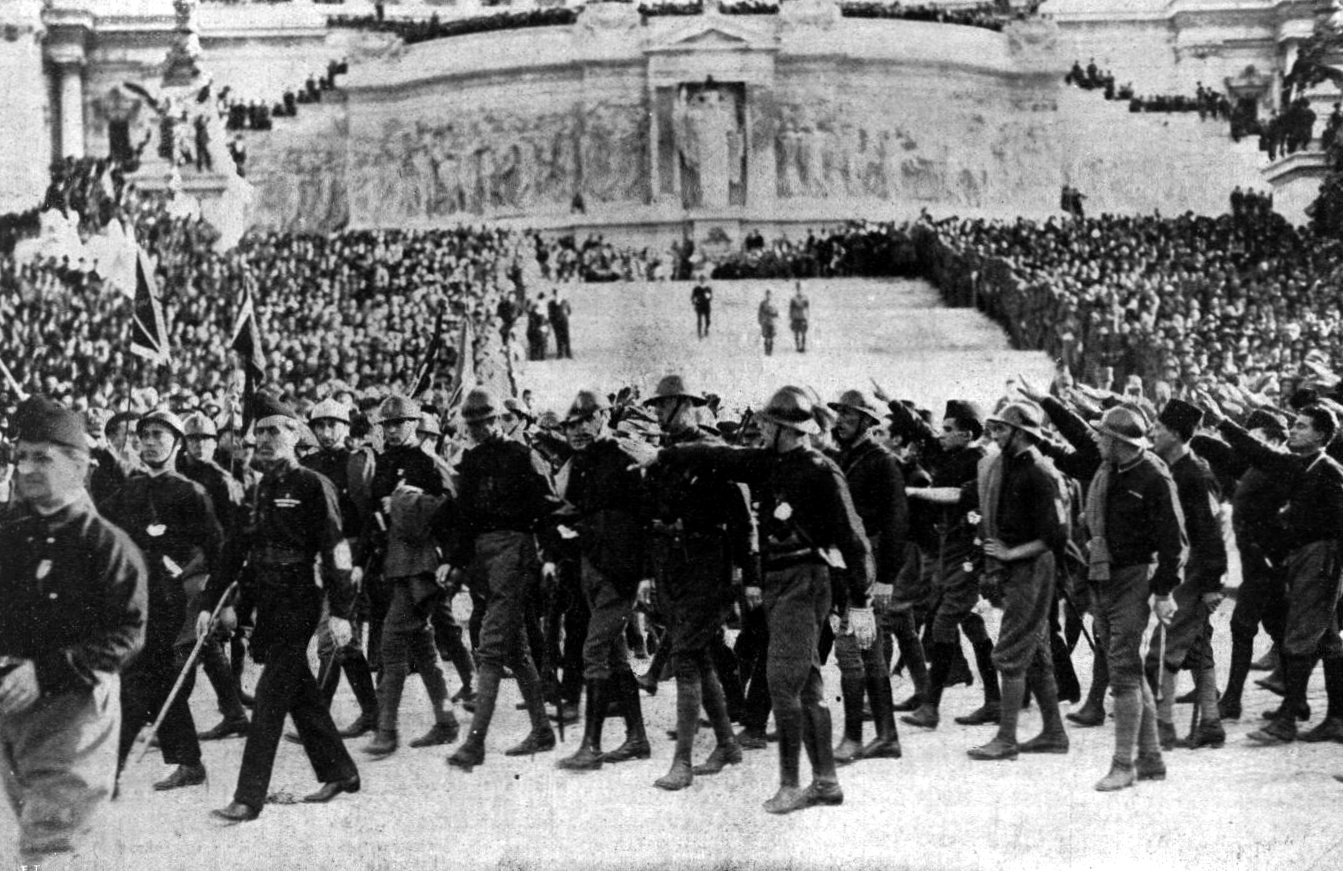

L'ascesa del fascismo in Italia si lega, da un lato, alla crisi dello Stato liberale e, dall'altro, alla difficile situazione sociale, a cui aveva condotto la prima guerra mondiale.

L'ascesa del fascismo in Italia si lega, da un lato, alla crisi dello Stato liberale e, dall'altro, alla difficile situazione sociale, a cui aveva condotto la prima guerra mondiale.Prima di analizzare l'affermazione del fascismo, dunque, ci si soffermerà sul biennio rosso e sulle conseguenze - politiche, sociali e culturali - della grande guerra.

Per quanto riguarda il processo di affermazione e consolidamento del fascismo, poi, si esamineranno in particolare le caratteristiche del regime, che vanno definendosi nei primi anni Venti, e il suo modo di concepire lo Stato: gli aspetti istituzionali infatti, oltre ad essere essenziali per comprendere l'evoluzione della storia del fascismo, mostrano con chiarezza il progetto culturale del regime.

Qui trovate una breve introduzione che vi consiglio di ascoltare prima della lezione

I temi che affrontiamo in questa lezione sono nel capitolo 15 del manuale

Approfondimenti

Nel 1962, in piena stagione della "commedia all'italiana", Dino Risi realizza un film Ugo Tognazzi e Vittorio Gassmann intitolato La marcia su Roma, riprendendo un po' gli stilemi de La grande guerra.

Quest'altro, invece, è Camicia nera di Gioacchino Forzano, film di propaganda che doveva uscire nel 1932, in occasione del decennale, ma, per traversie varie, arriva nelle sale l'anno successivo: pur essendo un film molto criticabile dal punto di vista cinematografico, è interessante perché mostra il punto di vista interno del fascismo.

Per chi volesse approfondire con una lettura, infine, vi suggerisco Giulia Albanese, La marcia su Roma, Laterza 2006, un testo agile e appassionante, recentemente riedito dal Corriere della Sera

-

Qui trovate il power point usato a lezione, in formato pdf per consentire una migliore leggibilità. Ricordatevi che il ppt costituisce un promemoria, al massimo una guida, una traccia per organizzare lo studio, ma non contiene informazioni sufficienti a sostituire la lettura del manuale

-

-

A partire dal 1924, con la nascita dell'Uri e dell'Eiar, e il contemporaneo controllo della stampa, il fascismo iniziava a costruire il proprio sistema mediale, che avrebbe raggiunto il suo apice con la costruzione di Cinecittà nel 1937.

A partire dal 1924, con la nascita dell'Uri e dell'Eiar, e il contemporaneo controllo della stampa, il fascismo iniziava a costruire il proprio sistema mediale, che avrebbe raggiunto il suo apice con la costruzione di Cinecittà nel 1937.In questa lezione esploreremo il sistema mediale dell'Italia fascista, il modo in cui venne usato, e lo compareremo con i contemporanei sistemi mediali statunitense e tedesco.

-

Qui trovate il power point usato a lezione, in formato pdf per consentire una migliore leggibilità. Ricordatevi che il ppt costituisce un promemoria, al massimo una guida, una traccia per organizzare lo studio, ma non contiene informazioni sufficienti a sostituire la lettura del manuale.

Qui sotto trovate i documenti multimediali che nella versione pdf non sono cliccabili:Quando la radio canta di Alberto Rabagliati (1940)

-

Qui trovate il link al film Ecco la radio! realizzato da Giacomo Gentilomo nel 1940. E' un film di propaganda prodotto dall'Eiar, che serve a mostrare i volti dei principali divi e interpreti della radiofonia italiana in una fase di grande successo e importanza. In quello stesso anno, con l'entrata in guerra, infatti la radio diventerà una "radio di guerra", cosa che, nonostante il cambiamento di linguaggio, non ne diminuirà l'importanza.

-

-

La lezione di oggi è dedicata alle dinamiche sociali, economiche e politiche degli USA e dell'URSS tra gli anni Venti e gli anni Trenta.

Per quanto riguarda gli Stati Uniti, dopo aver tracciato un profilo delle trasformazioni degli anni Venti, e degli squilibri che esse introducono, ci soffermeremo sulla crisi del 1929 che rappresenta un passaggio centrale nella storia del 900 perché - come ha scritto Eric Hobsbawm - "distrusse per mezzo secolo il liberismo economico".

Vi suggerisco di dedicare qualche minuto alla pillola introduttiva prima di venire in aula.

Gli Stati Uniti riusciranno ad uscirne solo con le politiche messe in atto da Franklin Delano Roosevelt, 26° presidente degli Stati Uniti eletto nel 1932, ricordate con il nome di New Deal.

Si trattò di un insieme di politiche, non sempre coerenti fra loro, che riguardarono sfere diverse dell'agire pubblico: la sfera economica, in primo luogo, ma anche quella sociale e quella comunicativa.

Quest'argomento è trattato nel capitolo 17 del manuale

Parallelamente vi descriverò le trasformazioni dell'URSS nei primi anni di Stalin, anni di irrigidimento politico e, allo stesso tempo, di sviluppo economico.

-

Qui trovate una incredibile risorsa on-line realizzata dall'Università di Yale: 170.000 fotografie dal 1935 al 1945 realizzate dalla Farm Security Administration e dall'OWI (Office of War Information), in parte nell'ambito dei progetti di studio del paese varati durante il New Deal. Le fotografie sono ricercabili per nome del fotografo, per anno o per località. Un archivio digitalizzato e geolocalizzato attraverso il quale è possibile capire le condizioni di vita degli USA negli anni della grande depressione e della seconda guerra mondiale.

-

Qui trovate un veloce ma informato articolo sul "ritocco del passato" di cui abbiamo parlato a lezione a proposito della cancellazione degli oppositori politici nelle fotografie sovietiche degli anni Trenta. Buona lettura

-

Qui trovate una recente lettura/racconto di Furore (Grapes of Wrath) fatta da Alessandro Baricco. Chiaramente sarebbe meglio leggerlo, ma, almeno, potrete farvene un'idea

-

Qui trovate le slides della lezione in formato pdf. Ricordate sempre che le slides sono una guida allo studio ma non possono sostituire il manuale.

-

-

In questa lezione analizziamo l'ascesa del nazismo e la presa del potere da parte di Hitler: qui sopra trovate una introduzione all'argomento, che ho realizzato durante uno dei lockdown dello scorso anno accademico, in cui descrivo alcune dei momenti principali di questo processo.

Durante la lezione seguiremo, in parallelo all'ascesa del nazismo, l'evoluzione del fascismo negli anni Trenta, fino alla costruzione dell'alleanza tra la Germania e l'Italia e i due regimi. Obiettivo è coglierne i punti di similitudine, ma anche gli elementi che li resero diversi, sotto il profilo culturale, istituzionale, sociale.

Oltre a descrivere i principali eventi che ne caratterizzarono i rispettivi percorsi storici, ci si soffermerà su temi come la questione razziale, le forme dell'irregimentamento del popolo, i modelli della propaganda.

Troverete i temi di cui parliamo in questa lezione nei capitoli 14 (paragrafo 2), 18 (paragrafi 2, 3, 5, 6), 19 (paragrafi 4, 6, 7)

Ci sono molti materiali che possono essere usati per approfondire i temi di questa lezione.

Particolarmente utili per capire meglio i tumultuosi anni di Weimar sono i film come, ad esempio,- Berlino, sinfonia di una grande città (Walter Ruttmann, 1927)

- Il gabinetto del dottor Caligari (Robert Wiene, 1920)

- L'angelo azzurro (Josef von Sternberg, 1930)

- M. Il mostro di Dussendorf (Fritz Lang, 1931)

Sono alcuni dei film che, secondo il pioneristico studio di Sigfried Kracauer Da Caligari a Hitler. Una storia psicologica del cinema tedesco, descrivono il panorama psicologico e culturale nel quale Hitler riuscirà a fare breccia per prendere il potere nel 1933.

Se invece preferite le serie tv, vi suggerisco la visione di Babylon Berlin (ormai arrivata alla terza stagione) che, dietro una trama gialla, propone una suntuosa (e molto credibile) ricostruzione della Berlino degli anni Venti.

Molti film vi descrivono anche le tensioni sociali, e in particolare quelle di classe, di questo periodo: potete guardare ad esempio

- Metropolis (Fritz Lang, 1927)

- Tempi moderni (Charlie Chaplin, 1936)

Invece per esplorare - e capire un po' meglio - il fascismo negli anni Trenta avete a disposizione lo straordinario archivio dell'Istituto Luce, e in particolare i cinegiornali Luce dal 1931 in poi che trovate qui

Il grande dittatore (Charlie Chaplin, 1940) è un altro film da vedere: in questa scena potete godervi la rivalità tra i due alleati, Hitler e Mussolini, nelle loro versioni parodistiche: Adenoid Hynkel e Bonito Napoloni

-

Qui trovate il pp usato a lezione

Qui trovate il link al sito dell'Istituto Luce, che potete interrogare, per rintracciare sia i filmati di cui si è discusso, sia altri che non abbiamo visto: è una risorsa preziosa che dovete imparare a conoscere e usare.

-

A lezione abbiamo parlato dello spettacolo/evento di Marco Paolini Ausmerzen, vite indegne di essere vissute, trasmesso il 26 gennaio 2011 su La7, in occasione del Giorno della memoria.

Per chi volesse vederlo interamente - e mi auguro davvero che siate in tanti - vi posto qui il link (sperando che youtube lo lasci attivo ancora a lungo)

-

Punto d'uscita dalla guerra civile europea in cui il continente era entrato con il 1914, la Seconda guerra mondiale ha delle caratteristiche che la differenziano profondamente dalla Prima. Dal ruolo svolto dall'ideologia alla Shoah, dalla "guerra ai civili" alla resistenza, per non citarne che alcune, esse saranno analizzate nelle lezioni dedicate al secondo conflitto mondiale. Si riserverà una certa attenzione anche agli aspetti iconografici e al ruolo che in essa hanno svolto gli strumenti della comunicazione di massa, entrambi ben riassunti dall'immagine qui accanto, scattata da Robert Capa durante lo sbarco in Normandia e pubblicata da Life.

Qui sotto trovate una breve introduzione alla lezione, con la sintesi delle tappe principali del conflitto

I temi che affrontiamo in questa lezione li trovate nel capitolo 20

Approfondimenti

Gli approfondimenti possibili sulla Seconda guerra mondiale sono moltissimi: suggerisco almeno la visione di Salvate il soldato Ryan (Steven Spielberg, 1998), i cui primi quindici minuti hanno segnato in modo indelebile la rappresentazione filmica del conflitto, e La caduta (Oliver Hirschbiegel, 2004), che racconta gli ultimi giorni di Hitler nel bunker della Cancelleria di Berlino e si regge su una mimetica interpretazione di Bruno Ganz.

Fondamentale, ma per ragioni diverse, è Roma città aperta (Roberto Rossellini, 1945).

-

Qui trovate il power point usato a lezione, in formato pdf per consentire una migliore leggibilità. Ricordatevi che il ppt costituisce un promemoria, al massimo una guida, una traccia per organizzare lo studio, ma non contiene informazioni sufficienti a sostituire la lettura del manuale

-

-

"Buco nero" del Novecento, elemento centrale del XX secolo, la Shoah è un tema immenso e complicatissimo da affrontare, che ancora oggi pone domande a cui è difficile dare una risposta esaustiva. E se è vero che la sensibilità collettiva sul tema è aumentata, grazie all'introduzione del giorno della memoria, è anche vero che proprio la ritualità di quella giornata ha reso "normale" e quasi "scontato" un tema che invece non può esserlo: di qui una sempre più diffusa banalizzazione di un problema storico di immensa portata che apre talvolta le porte ad un subdolo negazionismo.

Qui sotto trovate una breve sintesi sulla questione, che cercheremo di analizzare risalendo alle sue origini e analizzandone le caratteristiche.

L'argomento di questa lezione è affrontato nel capitolo 20 (paragrafo 5)

Approfondimenti

Fra le molte migliaia di libri, per saperne di più vi suggerisco la lettura della recente sintesi di Laurence Rees, L'Olocausto. Una nuova storia (Einaudi 2018).

Per una guida alle molte decine di film, vi suggerisco invece la lettura del saggio di Claudio Bisoni, Il cinema di fronte alla Shoah, pubblicato su "Storicamente" nel 2010 (che trovate qui)

-

Qui trovate le slide sulla Shoah usate a lezione, in formato pdf per un uso più agile

-

-

In queste immagini, quasi speculari, c'è tutto il dramma che ha vissuto l'Italia tra il 1943 e il 1945, quando il paese era diviso in due, non solo perché era attraversato dal fronte e organizzato in due stati nemici, ma anche - e soprattutto - perché vi si combatteva una spaventosa guerra civile fra fascisti e antifascisti.

In questa lezione affronteremo quel drammatico periodo, collocato all'interno della Seconda guerra mondiale, ma anche autonomo per il ruolo che ha rivestito come atto di fondazione della Repubblica.

Qui sotto trovate una sintetica introduzione agli eventi di quel periodo, dalla destituzione di Mussolini il 25 luglio del 1943 all'armistizio dell'8 settembre dello stesso anno, dalla nascita della Repubblica di Salò alla guerra partigiana di Liberazione.

Trovate gli argomenti di questa lezione nel capitolo 21

Approfondimenti

Per approfondire vi suggerisco alcune visioni, letture o visite a siti:

Qui trovate L'atlante delle stragi naziste in Italia, uno strumento utilissimo per scoprire di più su un periodo particolare della storia italiana

Fra i molti film sulla situazione italiana potete vedere

- Paisà (Roberto Rossellini, 1946), che trovate qui

- Tutti a casa (Luigi Comencini, 1960), che trovate qui

Per quanto riguarda i libri, ci sono intere biblioteche su questi anni: mi limito a tre suggerimenti di lettura centrati sulla Resistenza italiana:

- Claudio Pavone, Una guerra civile. Saggio sulla moralità nella Resistenza, Bollati Boringhieri, Torino 1994, il saggio che ha ridefinito gli studi sulla Resistenza in Italia

- Santo Peli, La resistenza in Italia, Einaudi 2004, un saggio agile e sintetico ma molto ricco e ben informato

- Marcello Flores, Mimmo Franzinelli, Storia della Resistenza, Laterza, 2019, l'ultimo lavoro di sintesi, in ordine cronologico, un lavoro divulgativo più che di ricerca, ma un buon punto di partenza per approfondire.

Preferite giocare invece di leggere? Bene c'è anche un "videogioco" sulla resistenza: si chiama Venti mesi e lo trovate qui

-

Qui trovate le slides usate a lezione, in formato pdf per consentire una migliore leggibilità.

Ricordatevi che il ppt costituisce un promemoria, al massimo una guida, una traccia per organizzare lo studio, ma non contiene informazioni sufficienti a sostituire la lettura del manuale. -

Qui trovate il link ad un podcast intitolato Una voce nella notte. Storia di Radio libertà. Vi è raccontata la storia di una radio partigiana clandestina, esempio della "guerra delle onde" che si sviluppa nei cieli italiani durante i mesi della liberazione

-

Durante il ventennio fascista e i mesi della Resistenza ci fu un'importante elaborazione culturale dell'Italia e dell'Europa che sarebbero dovute venire dopo la fine della guerra. Uno dei risultati di questa attività fu Per un'Europa libera e unita, il cosiddetto Manifesto di Ventotene. Qui lo trovate in un'edizione multilingue pubblicata dal Senato nel 2017

-

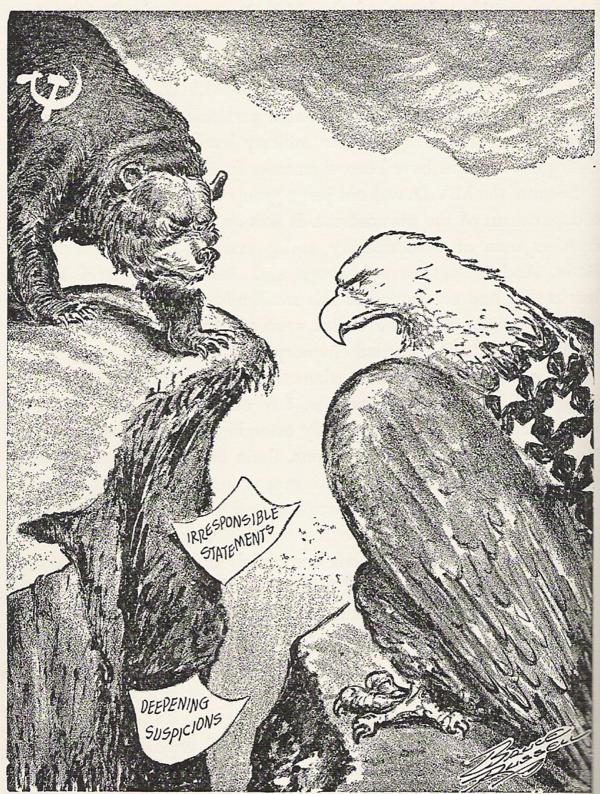

La guerra fredda è fondamentale per capire molti degli eventi della seconda parte del '900, perché l'ordine geopolitico da essa definito ha avuto profondi riflessi su tutti i paesi coinvolti, anche dal punto di vista della politica interna.

Durante la lezione ci soffermeremo sull'analisi delle diverse fasi della guerra fredda e, per ognuna di esse, cercheremo di capire in che modo è cambiata la strategia: inoltre individueremo i principali momenti di attrito, dal blocco di Berlino alla guerra di Corea, dalla crisi dei missili di Cuba alla guerra del Vietnam, e capiremo come essi hanno modificato le strategie messe in atto dai due blocchi.

Gli argomenti affrontati in questa lezione si trovano nei capitoli 22 (par. 4), 23, 29 (par. 4) e 30 del manuale

Per approfondire:

Seguendo questo link troverete un interessante sito con una guida visuale alla guerra fredda.

Per quanto riguarda i film, le suggestioni possono essere molte: dai film di fantascienza degli anni Cinquanta all'imprescindibile Dottor Stranamore. Ovvero: come ho imparato ad amare la bomba e a non preoccuparmi (Stanley Kubrick, 1964), alle molte spy stories degli anni Cinquanta, Sessanta e Settanta.

Vi suggerisco anche la visione di due documentari, The Fog of War (Errol Morris 2003) e di Herzog incontra Gorbaciov (Werner Herzog, 2018). Di entrambi trovate i trailer qui sotto.-

Qui trovate una mappa interattiva della guerra fredda, uno strumento molto utile perché vi consentirà di visualizzare la geografia di un conflitto planetario che ha avuto diverse sfere d'azione in differenti periodi.

-

Qui trovate una timeline della guerra fredda, che può essere utile, insieme alla mappa, per avere un quadro complessivo di un processo che è durato molte decine d'anni

-

-

Il 2 giugno 1946, con il referendum istituzionale e l'elezione della costituente, l'Italia diventa una repubblica. Questa fase di storia italiana era in realtà iniziata negli anni precedenti, il 25 luglio 1943 secondo alcuni o l'8 settembre dello stesso anno, secondo altri.

Alle vicende dell'Italia repubblicana dedicheremo diverse lezioni, in parallelo con il racconto delle vicende internazionali.

La prima è dedicata all'Italia del dopoguerra e a quella degli anni Cinquanta.

Fra i molti film che possono aiutarvi a ricostruire questi anni c'è Una vita difficile (Dino Risi, 1961), oltre che - ovviamente - i film neorealisti, da Paisà (Roberto Rossellini, 1946) a Sciuscià (Vittorio De Sica, 1946). Ma non vanno trascurate pellicole come Riso amaro (Giuseppe De Santis, 1949), che pur contenendo una chiara denuncia sociale sceglie di usare la forma popolare del melodramma, o commedie come Totò cerca casa Monicelli e Steno, 1949) o Totò e Carolina (Mario Monicelli, 1955), capaci di offrirci uno sguardo irriverente sulle condizioni di vita e sui quadri mentali di quegli anni.

Per le letture, invece, vi suggerisco l'agile libretto di Guido Crainz, L'ombra della guerra (Donzelli, e poi Feltrinelli).

Potete esplorare anche il sito il2giugno.it, un'interessante operazione di public history che esplora l'inizio della vicenda repubblicana.

Chi è invece interessato alle vicende politiche, troverà utile la sintesi sulle elezioni del '48 scritta da Edoardo Novelli (Le elezioni del Quarantotto: storia, strategie e immagini), particolarmente attenta agli aspetti propagandistici e comunicativi.

-

Qui trovate la prima puntata di un podcast che racconta la storia d'Italia attraverso le canzoni: il podcast si chiama Re-public, la Repubblica cantata (e lo trovate anche su Spotify) e la puntata s'intitola Aprite le finestre al nuovo sole. Gli anni della rinascita.

Il podcast è stato realizzato dagli studenti del corso di Public History, che tengo nel corso di laurea specialistica Media, Arti, Culture (MAC).

Buon ascolto.

-

In questa lezione analizziamo in modo parallelo la vicenda di Stati Uniti e Unione Sovietica dalla nascita della guerra fredda alla coesistenza pacifica, sullo sfondo delle grandi trasformazioni sociali che interessano entrambi i paesi (nonché l'Europa)

-

Gli anni Sessanta sono stati per molti versi "anni giovani": un periodo di benessere, in cui una nuova generazione si affacciava nella società adulta, cambiandola. Il cambiamento fu complessivo: culturale, nei rapporti interpersonali, politico. Una fase di accumulazione di tensioni e contrasti che finiranno per esplodere nel Sessantotto, l'anno della "contestazione giovanile"

Nonostante siano passati più di cinquant'anni dagli eventi, il Sessantotto è ancora un argomento attuale. E già il termine con cui viene ricordato lo rende evidente: il Sessantotto, con l'articolo determinativo e la mancanza di una maggiore precisione cronologica che definisca almeno il secolo, Come se ciò non bastasse, nel 2018 cade il cinquantenario del 68, ricorrenza che produrrà una mole importante di nuovo racconto pubblico di quell'anno "formidabile", per usare un aggettivo che è entrato a far parte del bagaglio lessicale con cui lo definiamo.

Dieci anni or sono, introducendo un agile libretto di sintesi sul 68, Marica Tolomelli scriveva che il 68 è un evento lontano, che appartiene a un'altra epoca storica, ma allo stesso tempo un evento presente, operativo nell'immaginario di diversi attori sociali, in grado di definire, ancora oggi, schieramenti politici e contrapposizioni ideologiche o di essere impiegato come etichetta di classificazione di disposizioni comportamentali o preferenze culturali.

Noi lo analizzeremo guardando soprattutto ad alcune sue componenti culturali, e soprattutto a quella che può essere considerata una delle matrici comuni dei diversi Sessantotto: la scoperta di una distanza fra una società che si fondava su principi democratici ma attuava comportamenti che non li rispecchiavano.

-

Qui trovate il pdf della lezione sugli anni Sessanta che ho intitolato "anni giovani" e che ho centrato sui giovani come nuovo soggetto sociale

-

Qui trovate la seconda puntata di Re-public, la Repubblica cantata, dedicata agli anni Sessanta e intitolata Quei giovani angeli senza spada. Gli anni Sessanta tra miracolo e contestazione.

Qui trovate la seconda puntata di Re-public, la Repubblica cantata, dedicata agli anni Sessanta e intitolata Quei giovani angeli senza spada. Gli anni Sessanta tra miracolo e contestazione.Buon ascolto.

-

Qui trovate un buon documentario su Piazza Fontana

-

-

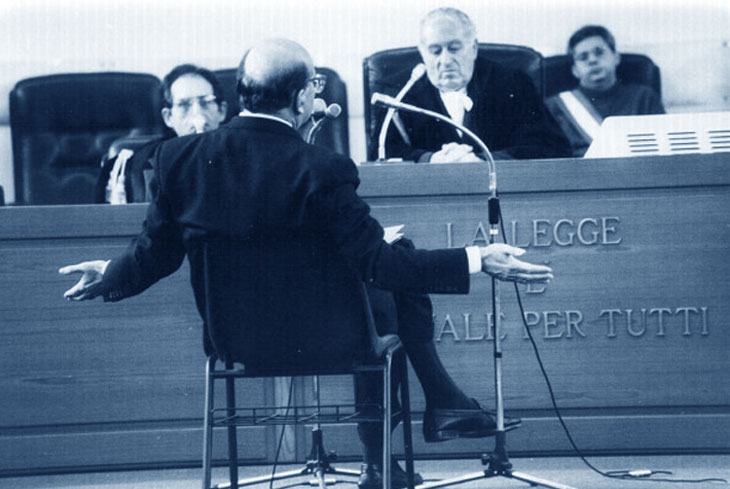

Queste due immagini illustrano due dei molti aspetti degli anni Settanta in Italia, anni "di piombo" nell'immaginario collettivo, ma anche anni di conquiste civili e di lotte pacifiche, in cui sono cambiate profondamente l'economia e e la struttura sociale del paese.

Faremo un rapido percorso all'interno di questi mutamenti, cercando di "smontare" quel vero e proprio luogo comune che vuole gli anni Settanta come dominati solo dalla violenza politica, pur senza evidentemente rinnegarne l'importanza.

-

Qiu trovate le slide della lezione in formato pdf

-

Per approfondire le tematiche relative alla stagione di lotte operaie 1968-1972, qui troverete il mio contributo ad un libro intitolato L'Autunno caldo. Cinquant'anni dopo, che ho scritto insieme ad Ada Becchi e che è stato pubblicato da Donzelli nel 2019.

-

Qui troverete un mio breve saggio che vi aiuterà a capire meglio la trasformazione delle sinistre in Italia negli anni Settanta. Nato per un seminario svoltosi all'Università di Barcellona e dedicato alla sinistra nel sud dell'Europa, è stato pubblicato (in spagnolo) in Andreu Mayayo, Javier Tébar (eds.), En el laberinto. Las Izquierdas del Sur de Europa (1968-1982),, Comares, Granada 2018

-

Qui trovate il podcast di Nicolò Porcelluzzi intitolato La bomba in testa, frase tratta da una canzone di Fabrizio De André (dall'album Storia di un impiegato). E' un buon prodotto di comunicazione storica, che è stato presentato come "gli anni Settanta spiegati ai millenial"

-

Qui trovate un bel podcast su Basaglia e la sua riforma, particolarmente interessante anche perché è stato realizzato da una storica che ha lavorato a fondo negli archivi Rai e vi mostra anche un percorso di ricerca.

Qui trovate un bel podcast su Basaglia e la sua riforma, particolarmente interessante anche perché è stato realizzato da una storica che ha lavorato a fondo negli archivi Rai e vi mostra anche un percorso di ricerca.Buon ascolto

-

Finché dura, qui trovate un link ad un film di cui ho parlato a lezione e che riassume bene alcuni aspetti degli anni Settanta: C'eravamo tanto amati, di Ettore Scola. Buona visione

-

-

L'immagine iconica di Aldo Moro prigioniero delle Brigate Rosse è diventata il simbolo di una stagione della storia italiana: in questa lezione approfondiremo il periodo 1977-1979, tre anni in cui, letteralmente, cambierà un mondo. Sono tre anni attraversati da pulsioni diverse, ben rappresentate dall'apparente incoerenza dell'esplosione giovanile del 1977, in cui la richiesta di cambiamento rivoluzionario andava a braccetto con la rivendicazione del "diritto al lusso", in cui la denuncia della disoccupazione giovanile si legava alla domanda di "lavorare con lentezza".

L'immagine iconica di Aldo Moro prigioniero delle Brigate Rosse è diventata il simbolo di una stagione della storia italiana: in questa lezione approfondiremo il periodo 1977-1979, tre anni in cui, letteralmente, cambierà un mondo. Sono tre anni attraversati da pulsioni diverse, ben rappresentate dall'apparente incoerenza dell'esplosione giovanile del 1977, in cui la richiesta di cambiamento rivoluzionario andava a braccetto con la rivendicazione del "diritto al lusso", in cui la denuncia della disoccupazione giovanile si legava alla domanda di "lavorare con lentezza".Senza cogliere il profondo cambiamento che contraddizioni come questa indicano, non riusciremo a capire come si potrà passare dalla stagione della violenza politica a quella dell'edonismo, caratteristica più appariscente degli anni Ottanta.

-

Qui trovate le slide usate a lezione

-

Qui trovate un webdoc di Raicultura sulla strage della Stazione di Bologna, tarda ripresa della strategia della tensione, in una situazione interna ed internazionale molto diversa da quella del 1969: è un modo per avvicinarsi ad un momento importante della nostra storia, la cui narrazione pubblica è stata spessa conflittuale e imprecisa.

-

-

Nel 1989 il crollo del muro di Berlino segna la fine di un'era: sarà infatti seguito nel giro di pochi anni dalla fine dell'Unione Sovietica e dalla dissoluzione del blocco orientale. Finisce allora il secolo breve, ovvero il '900 secondo la fortunata interpretazione di Eric J. Hobsbawm.

Il mondo passa dall'essere bipolare ad una situazione di multipolarità, che contraddice l'immagine popolare di un'America trionfante rimasta unica superpotenza globale. Infatti, nel giro di pochi anni, una serie di conflitti di scala locale - ma con ripercussioni sempre più globali - segnalano che l'epoca di "pace armata" della guerra fredda è finita per sempre.

La caduta del muro di Berlino e il cambiamento di quegli anni è inestricabilmente legato alle politiche di riforme dell'URSS volute dal presidente del PCUS Michail Gorbacev, alle quali è dedicata questa lezione.

Per comprendere meglio quegli anni, e il cambiamento epocale che quegli eventi comportarono anche sul piano individuale, può essere utile vedere il film Goodbye, Lenin! (Wolfgang Becker, 2003); e poiché è ambientato in Germania Est, c'è un altro film che racconta bene il regime oppressivo di quel paese, Le vite degli altri (Florian Von Donnersmarck, 2006).

Vi suggerisco, inoltre, la visione della miniserie tv Chernobyl (Johan Renck, 2019), evento che gioca un ruolo importante nel quadro delle politiche gorbacioviane.

Se invece volete leggere dei bei reportages, dovete senz'altro prendere due libri di Svetlana Aleksievič, premio nobel per la letteratura nel 2015, intitolatiPreghiera per Chernobyl (1997) e Tempo di seconda mano(2014) ed entrambi tradotti in italiano.

-

Qui trovate il power point usato a lezione, in formato pdf per consentire una migliore leggibilità. Ricordatevi che il ppt costituisce un promemoria, al massimo una guida, una traccia per organizzare lo studio, ma non contiene informazioni sufficienti a sostituire la lettura del manuale

-

-

Dalla metà degli anni Ottanta alla metà degli anni Novanta, in Italia ci furono molte trasformazioni di tipo politico, sociale, economico e culturale, in parte autonomi, in parte generati dalle trasformazioni epocali sul piano internazionale.

In queste lezioni si analizzeranno queste trasformazioni, cercando di comprendere come esse abbiano contribuito a formare lo scenario politico-sociale attuale.

-

Qui trovate le slide della lezione, in formato pdf per una migliore leggibilità

-

Abbiamo parlato dell'importanza della televisione nella politica italiana e, in particolare, del suo ruolo nel passaggio tra la prima e la seconda repubblica. Vi metto qui un link ad un interessante sito sui rapporti tra televisione e politica, curato da uno dei massimi esperti della materia, Edoardo Novelli.

-

-

-

Mai come in questo periodo, in cui le fondamenta stesse dell'integrazione europea sembrano essere messe a repentaglio dallo scontro con processi economici, sociali e politici di ampio respiro, studiare il processo di costruzione dell'Europa è diventato necessario.

Quali sono le basi su cui si è fondato il processo di unificazione europea?

Le fragilità che sembrano essere emerse negli ultimi anni sono il segno del precoce invecchiamento di un'utopia politica, oppure sono parte integrante dello stesso progetto Europeo?

Queste sono alcune delle domande a cui cercheremo di dare una risposta nella lezione dedicata al processo di unificazione europea, e fondata sul testo di Leonardo Rapone, Storia dell'integrazione europea.

-

Il manifesto per un'Europa libera e unita scritto da Alfiero Spinelli e Ernesto Rossi nel 1941, e conosciuto soprattutto come il Manifesto di Ventotene, è un documento essenziale per capire le origini dell'Europa unita. Qui ne trovate una copia in formato pdf che circola su internet.

-

Qui trovate il power point usato a lezione, in formato pdf per consentire una migliore leggibilità. Ricordatevi che il ppt costituisce un promemoria, al massimo una guida, una traccia per organizzare lo studio, ma non contiene informazioni sufficienti a sostituire la lettura del manuale

-

-

Siamo entrati ormai da vent'anni nel XXI secolo: vent'anni ricchissimi di eventi, in cui la storia - lungi dall'essere finita come scriveva qualcuno nello scorcio finale del XX secolo - sembra essersi messa a correre. Il mondo si è rivelato anche agli occhi più ingenui nella sua complessità e nel suo essere interrelato, anche se la difficoltà che si prova nel comprendere tutte le implicazioni di questa nuova condizione ha portato al riemergere di sentimenti individualisti che, sul piano geopolitico, assumono l'aspetto del ritorno dei nazionalismi. Del resto, questa profonda trasformazione ha interessato anche l'economia, la politica, la comunicazione e, in generale, la società nel suo insieme.

Difficile, dunque, spiegare tutte queste trasformazioni, anche perché la tentazione - essendo le loro conseguenze ancora in atto - è di fare un elenco cronachistico degli eventi.

La lezione conclusiva getta uno sguardo su questa complessità, soffermandosi in particolare su uno dei temi che ha egemonizzato la narrazione pubblica e che è stato più ricco di conseguenze, il terrorismo islamico.